윤혜진 / YOON, HAEJIN/ 尹恵珍 / DANCING ZELKOVA / 2018. 11.01 - 2019. 01.11

나무가 춤을 춘다.

지구에 뿌리를 내린 채

해와 달을 지나서,

우주너머 空을 향해간다.

지구, 달, 태양이 서로 뒤엉키며 하나 되는 찰나,

파편화된 기억은 뭉쳐지고 단단한 자아는 해체되어 간다.

내가 나무가 되고 나무는 우주가 된다.

우주가 나무가 되고 나무는 내가 된다.

느티나무가 춤을 춘다.

나, 나무, 우주,

다 사라질 때까지……

윤혜진

지구에 뿌리를 내린 채

해와 달을 지나서,

우주너머 空을 향해간다.

지구, 달, 태양이 서로 뒤엉키며 하나 되는 찰나,

파편화된 기억은 뭉쳐지고 단단한 자아는 해체되어 간다.

내가 나무가 되고 나무는 우주가 된다.

우주가 나무가 되고 나무는 내가 된다.

느티나무가 춤을 춘다.

나, 나무, 우주,

다 사라질 때까지……

윤혜진

동네 어르신들의 사랑방인 북정 마을의 정자. 어디에나 그렇듯 정자 옆에는 나무 한 그루가 있다. 모든 나무가 그러하듯 나무는 봄부터 햇살로 키워온 잎으로 그늘을 만들고, 지나가는 바람에 몸을 맡겨 소리 내며, 새들이 머물 수 있는 안식처가 된다. 이렇게 푸릇하고 따뜻했던 나무의 시간은 지나가고 하늘의 색만으로 채워지는 겨울이 찾아왔다. 이 겨울에 찾아온 <Dancing Zelkova>는 지난 계절, 나무의 이야기를 기억하는 듯 나무의 한편에 머물던 사람과 새처럼 지나가던 우리의 발걸음을 멈추게 한다.

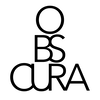

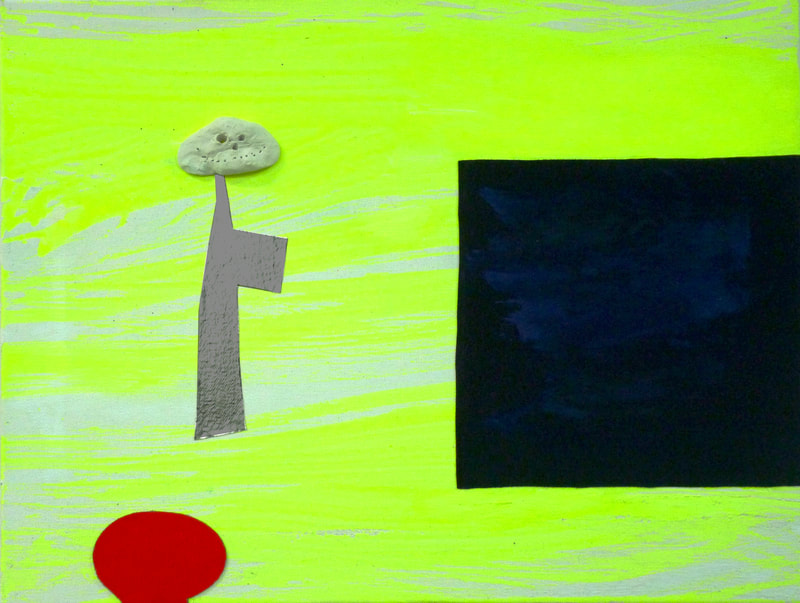

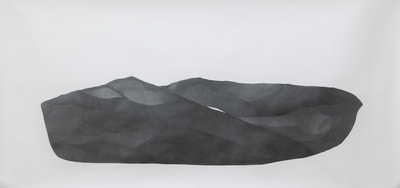

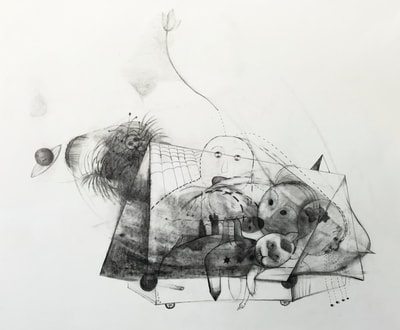

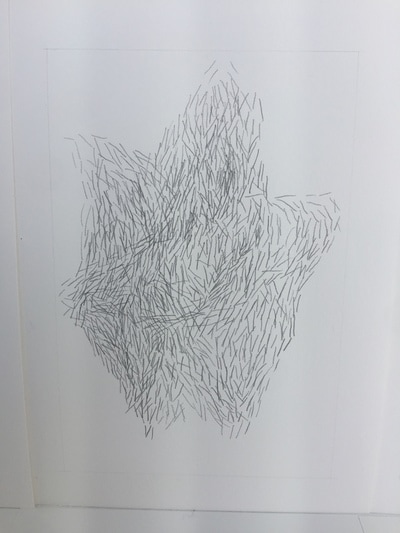

무(無)로부터 유(有)한 어떤 것이 만들어질 때는 순간의 힘이 요구된다. 색과 붓이 어우러져 순간에 그려진 궤적은 비록 유의미하게 계획된 것이라 할지라도 즉흥적인 힘에 의해서만 비로소 형상화될 수 있다. 윤혜진 작가의 작업에서 나타나는 많은 형상은 무에서 유로 막 첫발을 내디딘 태초의 모습을 하고 있다. 태초의 모습은 순수하고 여린 느낌을 주면서 동시에 익숙하지 않은 생소함을 안겨 주기도 한다. 정제되어 있지 않은 날것의 모습에서 역설적이게도 섬뜩하고 낯선 느낌이 든다. 이 모순된 감정을 불러일으키는 원인이 무엇인지 두 가지 사항을 짚어보려 한다. 첫째는 태초의 형상을 주목시키는 원인이 어디에서 시작되는지 따져보아야 한다. 사방으로 뻗어있는 여러 손으로 리듬을 타는 아이는 단지 의인화한 나무가 춤추는 것으로만 시선을 끄는 것이 아니다. 체계적이고 강력한 이끌림을 스스로 발현하여 관람자를 자신에게 주목하게 만든다. 가슴의 드로잉처럼 그 어떤 유기체보다 더 정교함을 갖추고 있는 태초의 형상은 관람자가 그것의 현현에 관심을 두고 수동적으로 다가서게 하는 것이 아니라 관람자가 직접 스스로를 작품 앞에 세우게 만든다. 즉, 관람자 자신의 시선이라는 주체적 힘보다 태초의 형상이 가진 힘이 더 크게 작용하고 있다. 두 번째는 털, 가죽의 사용에 주목해야 한다. 작가는 화면의 한 부분, 인형의 한 부분에 털이나 가죽을 자주 사용한다. 이번 전시에 선보이는 인형에도 머리 부분이 짙은 갈색의 털 덩어리로 이루어져 있다. 인형의 몸은 팔, 다리로 구성된 일반적인 신체의 모습을 하고 있는 것에 비해 얼굴은 눈, 코, 입의 형상 없이 털로만 되어있다. 털은 그것으로 감싸진 동물의 형상이 명확히 보였을 때나, 반대로 가공된 직물임이 확인될 때는 낯설게 느껴지지 않는다. 그런데 신체에 대한 명확한 정보 없이 모호한 경계 선상에서 마주하게 되면 그것에 대한 두려움과 섬뜩함은 커진다. 인형의 몸이 보이지 않는 위치에서, 해가 지고 어둑해진 시간에, 스치듯 마주한 털 덩어리는 모호함의 경계 사이에 위치한다. 윤혜진 작가의 태초 형상에서 느껴지는 모순된 감정의 동시적 상기는 선이나 악과 같은 대립하는 상징을 나타내고자 하는 것이 아니다. 무와 유의 경계 그 사이에서 일어난 변화의 힘에, 익숙하지만 낯선 힘에 집중하는 것이다. 그리고 그 경계의 힘에 우리는 이끌리는 것이다.

작가는 생명의 시작 순간에 대해 여러 기표를 통하여 말하고 있다. 그런데 그 기표 자체로 모든 의미를 담고 있다고는 볼 수 없다. 기표들은 단서와 같아서 진리를 향해 한 방향을 가르키고 있지만, 진리 그 자체는 아니다.

“작품의 진리는 존재하면서 부재한다. 진리는 결코 작품 속에서 한 번에 현전하지 않으며, 존재하는 것은 기표의 놀이, 즉 그것들의 차이, 연기, 산포의 유희뿐이다.” -자크 데리다(Jacques Derrida, 1930-2004)

데리다의 말처럼 하나의 기표는 다른 것들과 차이를 이루며 다른 기표로 연기되면서, 존재하는 동시에 부재하는 흔적이 된다. 그것은 방금 떠났다가, 떠나려고 되돌아왔다가, 다시 떠난다. 예술작품 역시 마찬가지다. 작품의 의미, 그것의 진리는 존재하면서 동시에 부재한다. 느티나무의 흔들림은 사방으로 뻗어있는 여러 손으로 리듬을 타는 아이가 되었다. 그 아이는 스스로 움직일 수 없는 인형과 같기도 하다. 누군가에게 그 인형은 두려운 공포를 안겨준다. 그러나 곧 생명의 흔적이 아님을 확인하고 안도한다. 순간 부는 바람에 느티나무가 흔들린다.

박우진

무(無)로부터 유(有)한 어떤 것이 만들어질 때는 순간의 힘이 요구된다. 색과 붓이 어우러져 순간에 그려진 궤적은 비록 유의미하게 계획된 것이라 할지라도 즉흥적인 힘에 의해서만 비로소 형상화될 수 있다. 윤혜진 작가의 작업에서 나타나는 많은 형상은 무에서 유로 막 첫발을 내디딘 태초의 모습을 하고 있다. 태초의 모습은 순수하고 여린 느낌을 주면서 동시에 익숙하지 않은 생소함을 안겨 주기도 한다. 정제되어 있지 않은 날것의 모습에서 역설적이게도 섬뜩하고 낯선 느낌이 든다. 이 모순된 감정을 불러일으키는 원인이 무엇인지 두 가지 사항을 짚어보려 한다. 첫째는 태초의 형상을 주목시키는 원인이 어디에서 시작되는지 따져보아야 한다. 사방으로 뻗어있는 여러 손으로 리듬을 타는 아이는 단지 의인화한 나무가 춤추는 것으로만 시선을 끄는 것이 아니다. 체계적이고 강력한 이끌림을 스스로 발현하여 관람자를 자신에게 주목하게 만든다. 가슴의 드로잉처럼 그 어떤 유기체보다 더 정교함을 갖추고 있는 태초의 형상은 관람자가 그것의 현현에 관심을 두고 수동적으로 다가서게 하는 것이 아니라 관람자가 직접 스스로를 작품 앞에 세우게 만든다. 즉, 관람자 자신의 시선이라는 주체적 힘보다 태초의 형상이 가진 힘이 더 크게 작용하고 있다. 두 번째는 털, 가죽의 사용에 주목해야 한다. 작가는 화면의 한 부분, 인형의 한 부분에 털이나 가죽을 자주 사용한다. 이번 전시에 선보이는 인형에도 머리 부분이 짙은 갈색의 털 덩어리로 이루어져 있다. 인형의 몸은 팔, 다리로 구성된 일반적인 신체의 모습을 하고 있는 것에 비해 얼굴은 눈, 코, 입의 형상 없이 털로만 되어있다. 털은 그것으로 감싸진 동물의 형상이 명확히 보였을 때나, 반대로 가공된 직물임이 확인될 때는 낯설게 느껴지지 않는다. 그런데 신체에 대한 명확한 정보 없이 모호한 경계 선상에서 마주하게 되면 그것에 대한 두려움과 섬뜩함은 커진다. 인형의 몸이 보이지 않는 위치에서, 해가 지고 어둑해진 시간에, 스치듯 마주한 털 덩어리는 모호함의 경계 사이에 위치한다. 윤혜진 작가의 태초 형상에서 느껴지는 모순된 감정의 동시적 상기는 선이나 악과 같은 대립하는 상징을 나타내고자 하는 것이 아니다. 무와 유의 경계 그 사이에서 일어난 변화의 힘에, 익숙하지만 낯선 힘에 집중하는 것이다. 그리고 그 경계의 힘에 우리는 이끌리는 것이다.

작가는 생명의 시작 순간에 대해 여러 기표를 통하여 말하고 있다. 그런데 그 기표 자체로 모든 의미를 담고 있다고는 볼 수 없다. 기표들은 단서와 같아서 진리를 향해 한 방향을 가르키고 있지만, 진리 그 자체는 아니다.

“작품의 진리는 존재하면서 부재한다. 진리는 결코 작품 속에서 한 번에 현전하지 않으며, 존재하는 것은 기표의 놀이, 즉 그것들의 차이, 연기, 산포의 유희뿐이다.” -자크 데리다(Jacques Derrida, 1930-2004)

데리다의 말처럼 하나의 기표는 다른 것들과 차이를 이루며 다른 기표로 연기되면서, 존재하는 동시에 부재하는 흔적이 된다. 그것은 방금 떠났다가, 떠나려고 되돌아왔다가, 다시 떠난다. 예술작품 역시 마찬가지다. 작품의 의미, 그것의 진리는 존재하면서 동시에 부재한다. 느티나무의 흔들림은 사방으로 뻗어있는 여러 손으로 리듬을 타는 아이가 되었다. 그 아이는 스스로 움직일 수 없는 인형과 같기도 하다. 누군가에게 그 인형은 두려운 공포를 안겨준다. 그러나 곧 생명의 흔적이 아님을 확인하고 안도한다. 순간 부는 바람에 느티나무가 흔들린다.

박우진

박미례 展 / PARK, MIRAE/ 朴美禮 / 야경꾼 NIGHT WATCHER/ 2018. 09.17 - 10.27

영장류 중 젤로 머리만 좋은 것이 그저 직립보행 한다.

바퀴달린 것 만들고

날개 달린 것 만들고

물위를 떠다닐 것 만들긴 해도

저기 바다의 고래처럼 물속에서 숨 쉴 줄 모르고

철새처럼 이 땅에서 저 멀리로 날아갈 줄 모른다.

까불기는

날 줄 도 모르는 게

수영도 제대로 못하는 게.

조물주는 인간에게 날개를 달아주지 않았고

물속에서 숨 쉬지 못하도록 하였다

피 빨아 먹는 모기도, 나비 아닌 나방도

무생이건 생이건 산다는 이유에 토를 달지 않았다

그냥, 그냥,

그저 살라고.

잡생각이 길어지는 시간이면

지나 온 시간이 죽거나 혹은 나쁘거나

그 시간, 그 땅에서, 왜 너를 보았는지에 대해.

이 순간이 중요한 찰라 다.

그 순간이 내 속과의 대면이며

업業일지도 모른다는 생각이 자꾸만 든다.

박미례

밤이란 무엇일까? 밤은 어디에서 올까? 어떻게 밤이 생겨날까? 이 질문의 답으로 밤이 지구의 그림자라는 것을 인간이 알게 된 것은 16세기 니콜라스 코페르니쿠스(Nicolaus Copernicus, 1473-1543)에 의해서이다. ‘밤은 지구의 그림자’라는 명제를 얻기 전, 사람들은 밤과 어둠을 인간이 저지른 큰 잘못의 결과로 해석하고, 밤이 오면 밤바람 속의 정령들과 더불어 인간의 내면에서 어두운 욕망이 고개를 든다고 상상했다. 미지의 밤은 인간에게 두려움의 총체적 집합소 같은 것이었다. 이제 두려운 밤의 문제는 해결되었지만, 밤은 여전히 인간에게 낮과 반대되는, 이성의 반대편 영역을 자극하는 것으로 남아있었다.

“쾌락을 중단시킬 뿐인 낮을/ 너희는 기뻐할 수 있겠니?”

“모든 낮엔 골칫거리가 있고/ 밤엔 쾌락이 있어.”

이는 괴테(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)의 소설 『빌헬름 마이스터의 수업시대 Wilhelm Meisters Lehrjahre』에 등장하는 필리네(Philine)의 말이다. 그녀는 삶의 기쁨과 사랑으로 충만한 두 사람의 만남을 위해 밤이 있다고 생각했다. 그녀는 이런 “여성의 시간”으로서의 밤을 더 많이 체험하고 싶어 한다. 밤의 두려움의 대상으로서 밤의 아버지가 사라지면서 이제 밤은 “모든 아름다움의 어머니”로서의 시간으로, 미학의 원천이 된다.

오늘날의 밤은 도시는 불빛으로 채워지고 낮과 별반 다르지 않게 사람들의 활동으로 가득하다. 밤의 갈망이 브레이크 없이 실현되고 있는 현실이다. 이제 우리에게 완벽한 밤이란 외부에서 일어나는 시간이 아니라 두 눈을 감고 수면하는 내부의 시간뿐이라고 보아도 무방할 것이다. 실제로도 도시의 불빛으로 별이 빛나는 밤하늘을 보며 은하수의 장관에 경탄할 수 있는 장소는 점차 찾기 어려워지고 있다.

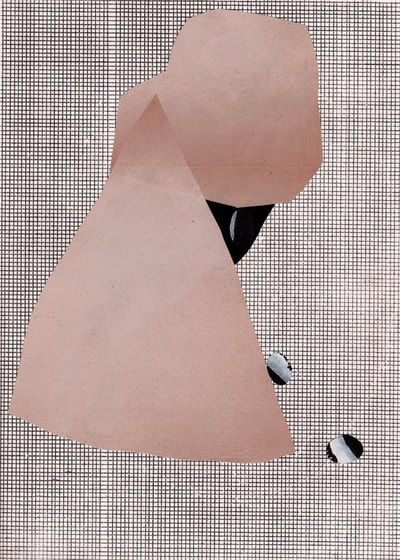

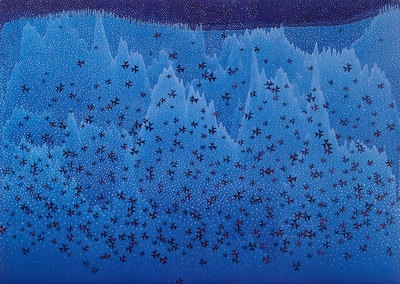

인공의 빛은 밤의 소멸을 이끌고 낮의 영역을 확장한다. 밤이 가지고 있던 쾌락과 사색의 미학은 점차 사라진다. 박미례 작가는 빛이 가득한 도시의 밤이 아닌, 밤 그 자체의 이야기에 주목한다. 수천 년 전 바빌로니아 지역에 살던 셈족계 유목민인 칼데아인들이 가축을 키우고 푸른 초목을 따라 이동하는 생활을 하면서 하늘의 별을 보며 별자리를 만들었던 것처럼 밤의 이야기를 만들어나간다.

칸트(Immanuel Kant, 1724-1804)가 별이 빛나는 하늘을 올려다보았을 때 숭고한 감정에 압도되었다고 고백했던 것처럼 작가는 밤하늘의 어둠 그리고 펼쳐지는 환상적 이야기들에 마음을 뺏긴다. 작가는 사슴, 황소, 궁수(弓手), 별 이야기의 합주가 펼쳐지는 밤하늘 중 부엉이 곁에 있다. 밤의 시계가 돌아가는 동안 부엉이는 이 밤 곳곳을 누빈다. 낮이 두려워 밤에 움직이는 부엉이는 밤이 두렵지 않다. 하지만 인간은 다르다. 어둠을 잠시 경험하는 것은 짜릿한 쾌락을 주지만 그 어둠만 계속되는 곳에서 있어야 한다면, 이제 어둠은 두려움이 가득한 현실이 된다. 그래서 부엉이는 작가와 함께하는 야경 감상자로서 언뜻 떠오르는 밤의 두려움을 제거해주며 현실로 귀환을 안내해 줄 야경꾼이다.

유화와 목탄을 이용한 회화작업을 주로 선보이던 박미례 작가에게 이번 스페이스 이끼에서 선보인 시트지 작업은 새로운 시도였다. 손의 궤적이 느껴지던 작업을 주로 하던 작가가 손길이 잘 표현되지 않는 새로운 매체를 만났을 때, 그 결과물에 대한 기대와 우려를 내심 갖고 있었다. 시트지 작업은 기존 회화작업에 비해 감정과 이야기가 정제되기 때문에 밤 이야기 자체를 전달하고 싶었던 작가의 의도에는 적합한 소재이었을 수 있다. 하지만 작가가 표현하는 대상을 환상의 영역으로 올려놓던 손의 궤적이 사라지면서 작업 전체에 풍기는 환상은 약해질 수밖에 없었다. 이번 작업이 시트지 작업의 시작점에 있는 것이라면 차후 작업에서 보일 혼용과 변주에 기대와 응원을 보낸다.

박우진

“쾌락을 중단시킬 뿐인 낮을/ 너희는 기뻐할 수 있겠니?”

“모든 낮엔 골칫거리가 있고/ 밤엔 쾌락이 있어.”

이는 괴테(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)의 소설 『빌헬름 마이스터의 수업시대 Wilhelm Meisters Lehrjahre』에 등장하는 필리네(Philine)의 말이다. 그녀는 삶의 기쁨과 사랑으로 충만한 두 사람의 만남을 위해 밤이 있다고 생각했다. 그녀는 이런 “여성의 시간”으로서의 밤을 더 많이 체험하고 싶어 한다. 밤의 두려움의 대상으로서 밤의 아버지가 사라지면서 이제 밤은 “모든 아름다움의 어머니”로서의 시간으로, 미학의 원천이 된다.

오늘날의 밤은 도시는 불빛으로 채워지고 낮과 별반 다르지 않게 사람들의 활동으로 가득하다. 밤의 갈망이 브레이크 없이 실현되고 있는 현실이다. 이제 우리에게 완벽한 밤이란 외부에서 일어나는 시간이 아니라 두 눈을 감고 수면하는 내부의 시간뿐이라고 보아도 무방할 것이다. 실제로도 도시의 불빛으로 별이 빛나는 밤하늘을 보며 은하수의 장관에 경탄할 수 있는 장소는 점차 찾기 어려워지고 있다.

인공의 빛은 밤의 소멸을 이끌고 낮의 영역을 확장한다. 밤이 가지고 있던 쾌락과 사색의 미학은 점차 사라진다. 박미례 작가는 빛이 가득한 도시의 밤이 아닌, 밤 그 자체의 이야기에 주목한다. 수천 년 전 바빌로니아 지역에 살던 셈족계 유목민인 칼데아인들이 가축을 키우고 푸른 초목을 따라 이동하는 생활을 하면서 하늘의 별을 보며 별자리를 만들었던 것처럼 밤의 이야기를 만들어나간다.

칸트(Immanuel Kant, 1724-1804)가 별이 빛나는 하늘을 올려다보았을 때 숭고한 감정에 압도되었다고 고백했던 것처럼 작가는 밤하늘의 어둠 그리고 펼쳐지는 환상적 이야기들에 마음을 뺏긴다. 작가는 사슴, 황소, 궁수(弓手), 별 이야기의 합주가 펼쳐지는 밤하늘 중 부엉이 곁에 있다. 밤의 시계가 돌아가는 동안 부엉이는 이 밤 곳곳을 누빈다. 낮이 두려워 밤에 움직이는 부엉이는 밤이 두렵지 않다. 하지만 인간은 다르다. 어둠을 잠시 경험하는 것은 짜릿한 쾌락을 주지만 그 어둠만 계속되는 곳에서 있어야 한다면, 이제 어둠은 두려움이 가득한 현실이 된다. 그래서 부엉이는 작가와 함께하는 야경 감상자로서 언뜻 떠오르는 밤의 두려움을 제거해주며 현실로 귀환을 안내해 줄 야경꾼이다.

유화와 목탄을 이용한 회화작업을 주로 선보이던 박미례 작가에게 이번 스페이스 이끼에서 선보인 시트지 작업은 새로운 시도였다. 손의 궤적이 느껴지던 작업을 주로 하던 작가가 손길이 잘 표현되지 않는 새로운 매체를 만났을 때, 그 결과물에 대한 기대와 우려를 내심 갖고 있었다. 시트지 작업은 기존 회화작업에 비해 감정과 이야기가 정제되기 때문에 밤 이야기 자체를 전달하고 싶었던 작가의 의도에는 적합한 소재이었을 수 있다. 하지만 작가가 표현하는 대상을 환상의 영역으로 올려놓던 손의 궤적이 사라지면서 작업 전체에 풍기는 환상은 약해질 수밖에 없었다. 이번 작업이 시트지 작업의 시작점에 있는 것이라면 차후 작업에서 보일 혼용과 변주에 기대와 응원을 보낸다.

박우진

살구이끼4. 박원주展 / PARK, WONJU 朴嫄珠 / 닮은그림찾기 더미/ 2018. 08.01 - 08.31

살구이끼4.

박원주

2018. 08.01 - 08.31

닮은그림찾기_평면더미2018 Smoothing

(후원/서울문화재단)

북정마을에서 한 달을 보냈다. 성북동 성곽 아래 자리 잡은 조용한 마을이다. 고만고만한 주택들 사이로 신식 집들이 섞여 있는 데 멋이 과하지 않은 소박한 모양새이다. 문화예술 관련 일들이 새로이 옮겨온 것이다. 나도 동참할 기회가 생겼다. 첫 주에는 시간이 많아 여태껏 내가 만들어 온 작품을 다시 들여다 보고 있자니 낯이 익은 것이 있었다. 박살 난 유리를 살릴 수 있는 것만 모아 조각 조각 겨우 짜맞춘 액자 <맥거핀>에 길쭉한 둥근 고리처럼 생긴 북정마을 모양이 들어 있는 것이었다. 무어라 불러야 할지 몰라 일단 맥거핀(MacGuffin)이라 이름 지어 두었는데 이 마을에 와서야 맞아떨어지다니!

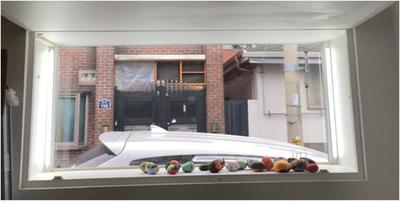

땅거미가 내리고 성곽이 군데 군데 불을 밝히면 창 밖으로 마을버스가 올라가는 지를 잘 보고 작업실을 나선다. 큼지막히 세워진 마을지도를 마주 보며, 둥근 고리로 난 길을 돌아 내려오고 있을 버스를 기다린다. 큰 나무와 정자 바로 뒤에는 매일 밤 동네를 환히 밝혀주는 미술 작품이 가득 든 커다란 유리창이 있다. 7월 내내 ‘너와 내’가 번갈아 가며 정류장을 지켰고, 이번 달에는 내 차례가 되었다. 대수롭지 않은 종이 한 장을 생각하며 시작하게 된 ‘약간 구겨진 액자’에서 제목 <펴기>는 ‘사실, 원래는 더 구겨져 있었던 것'이라는 뜻을 담고 있는 말이다.

<Smoothing>, the lightly crumpled frame came from ‘a piece of paper’. Traditionally, the glass of a picture frame is supposed to be invisible. But the deformed glass by slumping method turns telltale sign in mutability by the direction of light. The crumpled glass interrupts the audience’s view. Strange paradox and reversion occurs here. By the way, have you noticed that the title ‘Smoothing’ implies that the thing used to be more crumpled?”

희 망 봉

……… 다니던 직장을 그만 두고 이번 봄에 아프리카로 간다고 했다. 왜 그렇게 멀리 가냐고 물었더니, 희망봉을 보러 가는 것이라 한다. 나는 “거기 가봤자 희망은 볼 수 없을 텐데…”라고 했다. 인터넷에서 희망봉을 찾아보니, 원래 이름이 The Cape of Good Hope라고 되어 있다. 우리가 불러 왔던 ‘봉’이라는 뜻의 peak가 아니고, 그 모양 또한 상상해 왔던 봉우리도 아니다. 결국 거기에는 ‘희망’도 없고, 말 그대로 ‘봉’도 없는 셈.

어쨌거나.

(peak: 봉 / cape: 곶)

………… She said she quit the job and would go to Africa this spring. I asked, why so far. She will go to see The Peak of Hope, she answered. I responded, “You ain’t find the hope there.” I went on the internet and looked up the word, the Peak of Hope. It’s originally The Cape of Good Hope. It wasn’t the peak which we meant, or we pictured.

Hence, no hope, no peak?

Whatsoever.

박원주

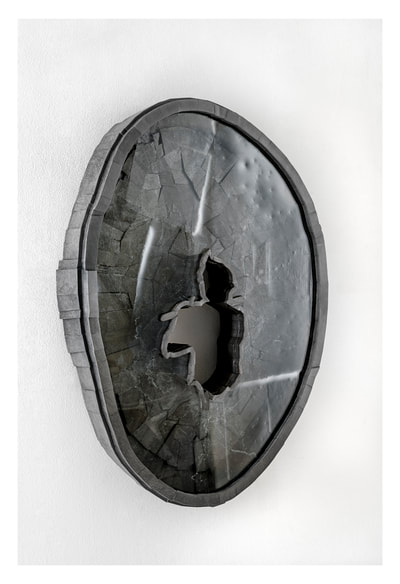

박원주의 작업은 모순율과 아이러니를 통해서 실제와 개념의 차이에 주목하게 하며, 차이가 나는 의미들, 왜곡된 의미들, 새로운 의미를 파생시키는 의미들로 유도한다. 작가의 작업이 아이러니를 발생시키는 예로는 사물의 물성이나 본성을 변질시킴으로써 그 의미마저 변환시키는 경우를 들 수가 있다. 이를테면 일련의 <펴기 Smoothing>(2007) 작업 시리즈는 전면에 유리가 끼워진 보통의 나무액자를 종이처럼 접거나 구겼다가 다시 편 형태를 하고 있다. 나무와 유리의 물성은 그대로인데, 다만 그 모양이 종이처럼 변형된 이 기묘한 오브제를 어떻게 불러야 할까. 이 오브제들은 사물의 본성에 대한 상식과 선입견과 편견을 재고하게 만든다.

패러디 또한 아이러니를 발생시키는 계기로서 작동하는데, 원작과 차용 사이에서 다른 의미들을 파생시키는 것이다. 예컨대 (2009)에서는 마르셀 뒤샹의 원작 <신선한 과부 Fresh Widow>(1920)를 패러디하고, <칼날 삼부작 Blade Trilogy>(2009)에서는 루시오 폰타나(Lucio Fontana)의 칼로 캔버스를 찢은 행위를 패러디한다. 뒤샹의 말장난(Window를 Widow로 표기하는)에 또 다른 말장난(Fresh를 Fresher로 표기하는)으로 대응함으로써 모더니즘 혹은 아방가르드 서사에 내장된 마초적인 억압체계를 드러내며, 폰타나의 형식논리를 몸의 논리로 전유한다. 즉 찢어진 캔버스를 상처와 동격인 것으로 본 것이다.

작가의 작업은 이처럼 상식으로 굳어진 물성과 의미의 대응관계를 비트는 것에서 아이러니가 발생하는 것이며, 이러한 사실은 <고독공포를 완화하는 의자>(2004)에서 정점에 이른다. 흔한 사무용품 중 하나인 A4 용지를 일일이 자르고 붙여 만든 이 정교한 종이의자는 그러나 사실은 놀랍게도 전기의자를 재구성해놓은 것이다. 전기의자는 합법적으로 자행되는 공인된 살인도구란 점에서 폭력적이며, 그 살인행위가 사실상 공공연한 합의에 의해 추동된 것이란 점에서 사회적이고 존재론적인 폭력욕망을 반영한다. 이제 문명화된 시대(?)에 걸맞게 전기의자는 과거 속의 유물로 사라졌지만, 이로써 과연 폭력과 살인을 위한 공공연한 제도적 장치도 덩달아 사라진 것일까. 혹 육체적인 가해가 사라지고 없는 빈자리에 개인의 무의식마저 파고드는 미시화된 권력이 대신 들어선 것은 아닌가. 종이의자와 고독공포라는 제목은 이처럼 형태도 없고 눈에 보이지도 않는 미시적인 권력의 실체를 암시한다. 그 공포는 하얀 종이처럼 추상적이지만, 정작 그 존재론적인 무게는 전기의자만큼이나 무겁다.

이 이질적이고 낯선 물건들이나 기형의 오브제들이 경계 위의 불안정한 사유와 삶의 방식을 예시해준다. 확고부동한 진리에 가변적이고 가역적인 사유를 대질시키고, 도구적인 사유가 작동을 멈춘 지점으로부터 허약하고 깨어지기 쉬운 만큼 섬세한 사유를 파생시킨다. / 고충환 <100.art.kr: Korean Contemporary Art Scene>. 열린 책들, 2012, p.478

평문1

수 백 년 동안 전통적인 회화작품에 대한 통념을 지배해 온 강력한 전제인 직사각형의 틀과 판판하기 이를 데 없는 유리, 이 둘로 구성된 액자는 캔버스에 담긴 내용, 즉 풍경이나 인물을 돋보이게 하기 위해서 고안된 장식품이다. 그것은 그 안에 담긴 내용이 하나의 ‘특별한 허구’라는 것을 암시하는 중요한 역할을 했다. <펴기>에서, 작품의 핵심 내용 혹은 ‘본래의 (original)’ 작품처럼 틀 안에 버젓이 자리 잡고 있는 화면과 화면 위의 무늬들은 사실 구부러진 유리를 반영하는 액자의 뒷판이며, 유리를 구기기 위한 열처리 과정에서 생겨난 무늬이다. 관객은 습관처럼 그 유리를 통해 유리 너머를 보면서 그것을 작품의 내용으로 오인하게 된다. 기묘 한 역설과 전복이 일어나는 지점이다. 또한 그 무늬는 빛에 따라 변화무쌍하기도 하다. / 조광제 <박원주의 「펴기」: 2009 오늘의 작가-에퀴녹스, 김종영미술관 발행, 발췌 및 재편집>

평문2

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

연계 전시

Drawing Space Saalgoo. Artist Residency #10 박원주

2018. 8.1 - 8.18. 1pm - 7pm. Monday closed

Closing Concert: 강태환(색소폰), 강권순(정가), Alfred 23 Harth(클라리넷)

2018. 8.18. 5:30pm

www.saalgoo.com

박원주

2018. 08.01 - 08.31

닮은그림찾기_평면더미2018 Smoothing

(후원/서울문화재단)

북정마을에서 한 달을 보냈다. 성북동 성곽 아래 자리 잡은 조용한 마을이다. 고만고만한 주택들 사이로 신식 집들이 섞여 있는 데 멋이 과하지 않은 소박한 모양새이다. 문화예술 관련 일들이 새로이 옮겨온 것이다. 나도 동참할 기회가 생겼다. 첫 주에는 시간이 많아 여태껏 내가 만들어 온 작품을 다시 들여다 보고 있자니 낯이 익은 것이 있었다. 박살 난 유리를 살릴 수 있는 것만 모아 조각 조각 겨우 짜맞춘 액자 <맥거핀>에 길쭉한 둥근 고리처럼 생긴 북정마을 모양이 들어 있는 것이었다. 무어라 불러야 할지 몰라 일단 맥거핀(MacGuffin)이라 이름 지어 두었는데 이 마을에 와서야 맞아떨어지다니!

땅거미가 내리고 성곽이 군데 군데 불을 밝히면 창 밖으로 마을버스가 올라가는 지를 잘 보고 작업실을 나선다. 큼지막히 세워진 마을지도를 마주 보며, 둥근 고리로 난 길을 돌아 내려오고 있을 버스를 기다린다. 큰 나무와 정자 바로 뒤에는 매일 밤 동네를 환히 밝혀주는 미술 작품이 가득 든 커다란 유리창이 있다. 7월 내내 ‘너와 내’가 번갈아 가며 정류장을 지켰고, 이번 달에는 내 차례가 되었다. 대수롭지 않은 종이 한 장을 생각하며 시작하게 된 ‘약간 구겨진 액자’에서 제목 <펴기>는 ‘사실, 원래는 더 구겨져 있었던 것'이라는 뜻을 담고 있는 말이다.

<Smoothing>, the lightly crumpled frame came from ‘a piece of paper’. Traditionally, the glass of a picture frame is supposed to be invisible. But the deformed glass by slumping method turns telltale sign in mutability by the direction of light. The crumpled glass interrupts the audience’s view. Strange paradox and reversion occurs here. By the way, have you noticed that the title ‘Smoothing’ implies that the thing used to be more crumpled?”

희 망 봉

……… 다니던 직장을 그만 두고 이번 봄에 아프리카로 간다고 했다. 왜 그렇게 멀리 가냐고 물었더니, 희망봉을 보러 가는 것이라 한다. 나는 “거기 가봤자 희망은 볼 수 없을 텐데…”라고 했다. 인터넷에서 희망봉을 찾아보니, 원래 이름이 The Cape of Good Hope라고 되어 있다. 우리가 불러 왔던 ‘봉’이라는 뜻의 peak가 아니고, 그 모양 또한 상상해 왔던 봉우리도 아니다. 결국 거기에는 ‘희망’도 없고, 말 그대로 ‘봉’도 없는 셈.

어쨌거나.

(peak: 봉 / cape: 곶)

………… She said she quit the job and would go to Africa this spring. I asked, why so far. She will go to see The Peak of Hope, she answered. I responded, “You ain’t find the hope there.” I went on the internet and looked up the word, the Peak of Hope. It’s originally The Cape of Good Hope. It wasn’t the peak which we meant, or we pictured.

Hence, no hope, no peak?

Whatsoever.

박원주

박원주의 작업은 모순율과 아이러니를 통해서 실제와 개념의 차이에 주목하게 하며, 차이가 나는 의미들, 왜곡된 의미들, 새로운 의미를 파생시키는 의미들로 유도한다. 작가의 작업이 아이러니를 발생시키는 예로는 사물의 물성이나 본성을 변질시킴으로써 그 의미마저 변환시키는 경우를 들 수가 있다. 이를테면 일련의 <펴기 Smoothing>(2007) 작업 시리즈는 전면에 유리가 끼워진 보통의 나무액자를 종이처럼 접거나 구겼다가 다시 편 형태를 하고 있다. 나무와 유리의 물성은 그대로인데, 다만 그 모양이 종이처럼 변형된 이 기묘한 오브제를 어떻게 불러야 할까. 이 오브제들은 사물의 본성에 대한 상식과 선입견과 편견을 재고하게 만든다.

패러디 또한 아이러니를 발생시키는 계기로서 작동하는데, 원작과 차용 사이에서 다른 의미들을 파생시키는 것이다. 예컨대 (2009)에서는 마르셀 뒤샹의 원작 <신선한 과부 Fresh Widow>(1920)를 패러디하고, <칼날 삼부작 Blade Trilogy>(2009)에서는 루시오 폰타나(Lucio Fontana)의 칼로 캔버스를 찢은 행위를 패러디한다. 뒤샹의 말장난(Window를 Widow로 표기하는)에 또 다른 말장난(Fresh를 Fresher로 표기하는)으로 대응함으로써 모더니즘 혹은 아방가르드 서사에 내장된 마초적인 억압체계를 드러내며, 폰타나의 형식논리를 몸의 논리로 전유한다. 즉 찢어진 캔버스를 상처와 동격인 것으로 본 것이다.

작가의 작업은 이처럼 상식으로 굳어진 물성과 의미의 대응관계를 비트는 것에서 아이러니가 발생하는 것이며, 이러한 사실은 <고독공포를 완화하는 의자>(2004)에서 정점에 이른다. 흔한 사무용품 중 하나인 A4 용지를 일일이 자르고 붙여 만든 이 정교한 종이의자는 그러나 사실은 놀랍게도 전기의자를 재구성해놓은 것이다. 전기의자는 합법적으로 자행되는 공인된 살인도구란 점에서 폭력적이며, 그 살인행위가 사실상 공공연한 합의에 의해 추동된 것이란 점에서 사회적이고 존재론적인 폭력욕망을 반영한다. 이제 문명화된 시대(?)에 걸맞게 전기의자는 과거 속의 유물로 사라졌지만, 이로써 과연 폭력과 살인을 위한 공공연한 제도적 장치도 덩달아 사라진 것일까. 혹 육체적인 가해가 사라지고 없는 빈자리에 개인의 무의식마저 파고드는 미시화된 권력이 대신 들어선 것은 아닌가. 종이의자와 고독공포라는 제목은 이처럼 형태도 없고 눈에 보이지도 않는 미시적인 권력의 실체를 암시한다. 그 공포는 하얀 종이처럼 추상적이지만, 정작 그 존재론적인 무게는 전기의자만큼이나 무겁다.

이 이질적이고 낯선 물건들이나 기형의 오브제들이 경계 위의 불안정한 사유와 삶의 방식을 예시해준다. 확고부동한 진리에 가변적이고 가역적인 사유를 대질시키고, 도구적인 사유가 작동을 멈춘 지점으로부터 허약하고 깨어지기 쉬운 만큼 섬세한 사유를 파생시킨다. / 고충환 <100.art.kr: Korean Contemporary Art Scene>. 열린 책들, 2012, p.478

평문1

수 백 년 동안 전통적인 회화작품에 대한 통념을 지배해 온 강력한 전제인 직사각형의 틀과 판판하기 이를 데 없는 유리, 이 둘로 구성된 액자는 캔버스에 담긴 내용, 즉 풍경이나 인물을 돋보이게 하기 위해서 고안된 장식품이다. 그것은 그 안에 담긴 내용이 하나의 ‘특별한 허구’라는 것을 암시하는 중요한 역할을 했다. <펴기>에서, 작품의 핵심 내용 혹은 ‘본래의 (original)’ 작품처럼 틀 안에 버젓이 자리 잡고 있는 화면과 화면 위의 무늬들은 사실 구부러진 유리를 반영하는 액자의 뒷판이며, 유리를 구기기 위한 열처리 과정에서 생겨난 무늬이다. 관객은 습관처럼 그 유리를 통해 유리 너머를 보면서 그것을 작품의 내용으로 오인하게 된다. 기묘 한 역설과 전복이 일어나는 지점이다. 또한 그 무늬는 빛에 따라 변화무쌍하기도 하다. / 조광제 <박원주의 「펴기」: 2009 오늘의 작가-에퀴녹스, 김종영미술관 발행, 발췌 및 재편집>

평문2

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

연계 전시

Drawing Space Saalgoo. Artist Residency #10 박원주

2018. 8.1 - 8.18. 1pm - 7pm. Monday closed

Closing Concert: 강태환(색소폰), 강권순(정가), Alfred 23 Harth(클라리넷)

2018. 8.18. 5:30pm

www.saalgoo.com

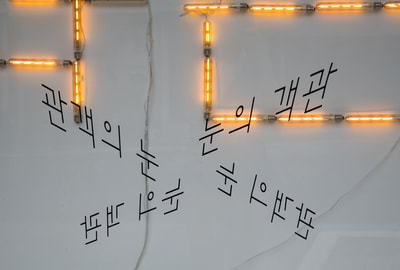

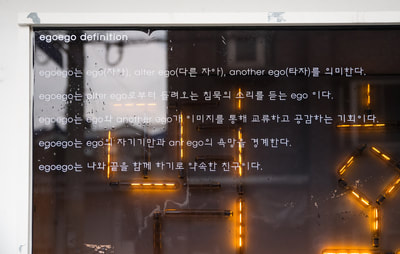

살구이끼3. 최승훈展 / CHOI, SUNGHUN / 崔昇勳 / EGOEGO / 2018. 07.01 - 07.31

살구이끼3.

최승훈

2018. 07.01 - 07.31

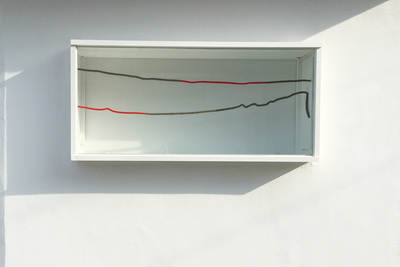

egoego

최승훈은 다양한 매체를 이용하여 언어, 인식, 이미지, 감각등을 심미적으로 결합, 재배치 하거나 해체하는 작업을 시도하고 있다. 전시의 제목인 'egoego'는 작가 최승훈의 작품인 동시에 그가 오랜 시간 준비해온 일인출판사의 이름이기도 하다. 이번 전시는 최승훈의 설치 작품을 통해 '출판사 egoego'의 철학을 공표하는 첫 전시이다

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

최승훈

2018. 07.01 - 07.31

egoego

최승훈은 다양한 매체를 이용하여 언어, 인식, 이미지, 감각등을 심미적으로 결합, 재배치 하거나 해체하는 작업을 시도하고 있다. 전시의 제목인 'egoego'는 작가 최승훈의 작품인 동시에 그가 오랜 시간 준비해온 일인출판사의 이름이기도 하다. 이번 전시는 최승훈의 설치 작품을 통해 '출판사 egoego'의 철학을 공표하는 첫 전시이다

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

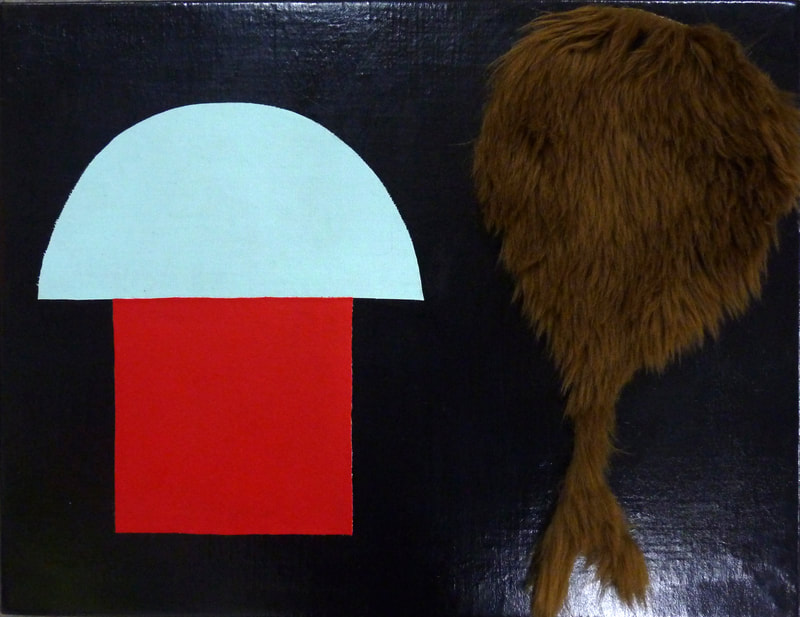

살구이끼2. 이안리展 / LEEAHNNLEE / 李按利 / 귤 한 덩어리가 비탈 위에 놓이게 되기까지의 몸짓 Gestures Until An Orange Has Been Placed On The Hill / 2018. 06.01 - 06.30

살구이끼2.

이안리

2018. 06.01 - 06.30

귤 한 덩어리가 비탈 위에 놓이게 되기까지의 몸짓

Gestures until an orange has been placed on the hill

귤이 입 속에서 미지근하고 달다. 나는 귤 속에 앉아있다.

환풍기가 돌아가고 있는 긴 방에서 공기는 귤 껍질 속 알갱이들처럼 서로 엉켜있다.

작음의 세계로 들어가 꿈꾸고 생각하자마자, 모든 것은 커진다.

오래되어 버려진 것 어딘가에는 빈틈이 있다. 낡은 장롱에서 뜯어낸 나무 판 위에 그린 그림을

덮고 또 그것을 다시 칼로 긁어내는 과정을 무수히 반복했다. 긴 오후의 단면이 지나가고 있다.

키우다 죽은 나무의 일부가 파라솔이 되고, 창턱 위 아주 작은 그릇에 올려놓은 음식 자투리 사

진들은 어떤 위로이기도 하다.

위태로운 마을, 비탈 위에 귤이 ‘슬쩍’ 놓이길 바란다.

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

이안리

2018. 06.01 - 06.30

귤 한 덩어리가 비탈 위에 놓이게 되기까지의 몸짓

Gestures until an orange has been placed on the hill

귤이 입 속에서 미지근하고 달다. 나는 귤 속에 앉아있다.

환풍기가 돌아가고 있는 긴 방에서 공기는 귤 껍질 속 알갱이들처럼 서로 엉켜있다.

작음의 세계로 들어가 꿈꾸고 생각하자마자, 모든 것은 커진다.

오래되어 버려진 것 어딘가에는 빈틈이 있다. 낡은 장롱에서 뜯어낸 나무 판 위에 그린 그림을

덮고 또 그것을 다시 칼로 긁어내는 과정을 무수히 반복했다. 긴 오후의 단면이 지나가고 있다.

키우다 죽은 나무의 일부가 파라솔이 되고, 창턱 위 아주 작은 그릇에 올려놓은 음식 자투리 사

진들은 어떤 위로이기도 하다.

위태로운 마을, 비탈 위에 귤이 ‘슬쩍’ 놓이길 바란다.

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

살구이끼1. 이순주展 / YI SOONJOO / 李淳珠 / 서툰 손으로 한 조각을 닮은 북정마을 Greed Eats a Village, Bukjeong Maul / 2018. 05.01 - 05.31

살구이끼1.

이순주

2018.5.1 - 2018.5.30

서툰 손으로 한 조각을 닮은 북정마을

Greed Eats a Village, Bukjeong Maul

성북동 서울성곽 아래

삐뚤삐뚤 힘겹게 서로 연결된 실핏줄 같은 골목

저마다의 이야기를 품은 작고 오래되고 낡은 집들

서툰 손으로 한 조각을 닮은 북정마을은

척박함을 무릅쓰고 자란 나무처럼

독한 겨울을 살아남아 봄볕에 졸고 있는 꼬질꼬질 길냥이처럼

거칠고 아름답다

여기 사람들도 그렇다

재개발귀신이 힘을 모은다

집을 허물고

사람을 내쫒고

돌산을 부수고

역사를 지우고

돈되는 집 짓겠다고 마을이 난리다

업적주의자와 돈에 눈 먼 자는 이 짓을 도시재생이라고 속이며 가속페달을 밟으려 한다

마음과 몸이 재개발 걱정으로 가득 찼다

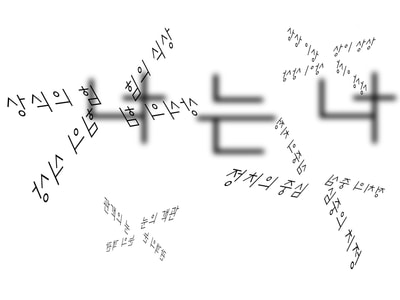

이번 전시에서 북정마을 지도를 확대해서 파괴될 부분을 가시화해 보았다

크게 펼쳐보니 그 폭력성이 조금 더 잘 보인다

머리 반쪽이 날아간 개의 모습처럼 보이기도 하고

정말 걱정이다

집도 물건도 돌도 동물도 식물도

오래되면 다 사람인데

이순주

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

이순주

2018.5.1 - 2018.5.30

서툰 손으로 한 조각을 닮은 북정마을

Greed Eats a Village, Bukjeong Maul

성북동 서울성곽 아래

삐뚤삐뚤 힘겹게 서로 연결된 실핏줄 같은 골목

저마다의 이야기를 품은 작고 오래되고 낡은 집들

서툰 손으로 한 조각을 닮은 북정마을은

척박함을 무릅쓰고 자란 나무처럼

독한 겨울을 살아남아 봄볕에 졸고 있는 꼬질꼬질 길냥이처럼

거칠고 아름답다

여기 사람들도 그렇다

재개발귀신이 힘을 모은다

집을 허물고

사람을 내쫒고

돌산을 부수고

역사를 지우고

돈되는 집 짓겠다고 마을이 난리다

업적주의자와 돈에 눈 먼 자는 이 짓을 도시재생이라고 속이며 가속페달을 밟으려 한다

마음과 몸이 재개발 걱정으로 가득 찼다

이번 전시에서 북정마을 지도를 확대해서 파괴될 부분을 가시화해 보았다

크게 펼쳐보니 그 폭력성이 조금 더 잘 보인다

머리 반쪽이 날아간 개의 모습처럼 보이기도 하고

정말 걱정이다

집도 물건도 돌도 동물도 식물도

오래되면 다 사람인데

이순주

살구이끼展

성북동 북정마을에 위치한 스페이스 이끼와 드로잉스페이스 살구가 공동기획한 작가 4인의 개인전이 스페이스 이끼에서열린다.

북정마을에서 작업하는 작가 이순주, 최승훈 그리고 드로잉스페이스 살구 2018년 레지던시프로그램 작가 이안리,박원주가 참여한다

전시장소: 스페이스 이끼

전시기간: 2018.5.1-2018.8.31

살구이끼1. 이순주 5.1-5.31 설치, 드로잉

살구이끼2. 이안리 6.1-6.30 설치, 사진, 오브제

살구이끼3. 최승훈 7.1-7.31 설치, 사진

살구이끼4. 박원주 8.1-8.31 설치, 오브제

전윤정 展 / CHUN, YUNJUNG / 全玧貞 / 블랙헤어라푼젤 Black Hair Rapunzel / 2018. 03.05 - 04.27

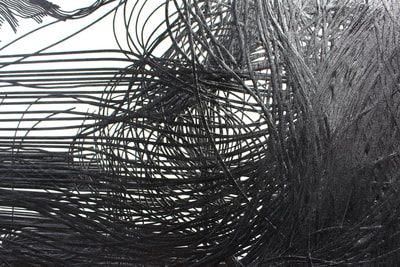

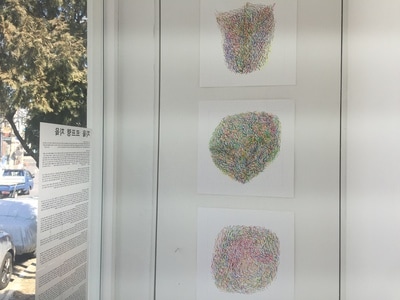

생각과 감정의 기술, 불편한 드로잉

그 동안 타인과 대화를 할 때 무의식적으로 노트 모서리에 낙서를 하면서 마음 속의 생각들을 끄적여왔다. 습관적으로 써내려간 낙서 위에 또 다시 겹쳐 그리거나 귀에 맴도는 단어들을 써내려가며 나만이 알아볼 수 있도록 ‘생각과 감정’을 표현한 것이다. 이 소소한 ‘생각과 감정’을 시각화하기 위해서 처음에는 가느다란 펜으로 매우 작게 그리다가 점차 크게 하거나 유기적인 형태로 증식시키는 방향으로 작업이 변화했다.

이러한 변화는 색에 대한 즉각적인 감정에만 집착하는 한계를 느낀 후, 점차 색을 배제하고 펜으로만 작업하게 된 것과 같은 맥락에 놓여 있다. 그리고 오랜 고민과 탐색 끝에 마침내 지금의 작업에서 사용하는 검은색 라인테이프를 발견하게 된 것이다.

캔버스 혹은 공간의 벽에, 가늘게 자른 라인테이프를 겹쳐 쌓아 촘촘하게 박힌 검은 형상들을 쓰고 있다. 이렇게 직선과 곡선을 이용한 노동집약적 과정을 거쳐 한정된 공간과 시간 안에서 제한적으로 표현된다.

본인의 작업은 본질적 용도에서 벗어나 물질적 속성의 ‘불편함’과 현대사회 안에서의 ‘불편한’ 감정의 의미를 내포하고 있다. 본인은 이러한 라인테이프 작업을 ‘불편한 드로잉’ 이라고 부른다.

사회적 관계 속에 얽혀 있는 복잡 미묘한 심리, 미처 표현되지 못한 생각과 타인과의 오해 등 감정의 파편은 이미지와 함께 깨알만한 텍스트가 들어간 드로잉으로 수집된다. 수집된 이미지는 오랜 작업 과정에서 시간의 단절이 주는 다양한 감정의 축적을 보여주는 가느다란 라인테이프의 선으로 조율된다. 그리고 외부에 실재하는 시공간적 제약을 인식하는 동시에 실존공간의 구조적 한계 위에서 스스로 감정을 통제해 가며 그리듯, 칠하듯, 쌓고 겹치면서 형태를 구축하여 공간으로 확장시켜 나간다.

검정 라인테이프라는 매체의 ‘불편한’ 표현으로 다시금 ‘생각과 감정’을 통제하면서 감정에만 집착하지 않는 이성적인, 이상적인 ‘나’를 완성해 나가는 것이다. 그리고 시각적으로는 기술적 감각만이 아닌 내재된 이면을 드러내려고 한다. 테이프의 쌓기 또는 곡선과 직선으로만 나타내는 추상적 형상을 통하여 타인과의 관계에서 비롯되는 불편한 생각을 감추려 하는 것이다. 어디에도 없는 듯 하지만, 라인테이프가 그려진 방안에서 본인은 이전의 모습과는 다른 차이점을 가지며 이렇게 여전히 머무르고 있다.

전윤정 작가노트

그 동안 타인과 대화를 할 때 무의식적으로 노트 모서리에 낙서를 하면서 마음 속의 생각들을 끄적여왔다. 습관적으로 써내려간 낙서 위에 또 다시 겹쳐 그리거나 귀에 맴도는 단어들을 써내려가며 나만이 알아볼 수 있도록 ‘생각과 감정’을 표현한 것이다. 이 소소한 ‘생각과 감정’을 시각화하기 위해서 처음에는 가느다란 펜으로 매우 작게 그리다가 점차 크게 하거나 유기적인 형태로 증식시키는 방향으로 작업이 변화했다.

이러한 변화는 색에 대한 즉각적인 감정에만 집착하는 한계를 느낀 후, 점차 색을 배제하고 펜으로만 작업하게 된 것과 같은 맥락에 놓여 있다. 그리고 오랜 고민과 탐색 끝에 마침내 지금의 작업에서 사용하는 검은색 라인테이프를 발견하게 된 것이다.

캔버스 혹은 공간의 벽에, 가늘게 자른 라인테이프를 겹쳐 쌓아 촘촘하게 박힌 검은 형상들을 쓰고 있다. 이렇게 직선과 곡선을 이용한 노동집약적 과정을 거쳐 한정된 공간과 시간 안에서 제한적으로 표현된다.

본인의 작업은 본질적 용도에서 벗어나 물질적 속성의 ‘불편함’과 현대사회 안에서의 ‘불편한’ 감정의 의미를 내포하고 있다. 본인은 이러한 라인테이프 작업을 ‘불편한 드로잉’ 이라고 부른다.

사회적 관계 속에 얽혀 있는 복잡 미묘한 심리, 미처 표현되지 못한 생각과 타인과의 오해 등 감정의 파편은 이미지와 함께 깨알만한 텍스트가 들어간 드로잉으로 수집된다. 수집된 이미지는 오랜 작업 과정에서 시간의 단절이 주는 다양한 감정의 축적을 보여주는 가느다란 라인테이프의 선으로 조율된다. 그리고 외부에 실재하는 시공간적 제약을 인식하는 동시에 실존공간의 구조적 한계 위에서 스스로 감정을 통제해 가며 그리듯, 칠하듯, 쌓고 겹치면서 형태를 구축하여 공간으로 확장시켜 나간다.

검정 라인테이프라는 매체의 ‘불편한’ 표현으로 다시금 ‘생각과 감정’을 통제하면서 감정에만 집착하지 않는 이성적인, 이상적인 ‘나’를 완성해 나가는 것이다. 그리고 시각적으로는 기술적 감각만이 아닌 내재된 이면을 드러내려고 한다. 테이프의 쌓기 또는 곡선과 직선으로만 나타내는 추상적 형상을 통하여 타인과의 관계에서 비롯되는 불편한 생각을 감추려 하는 것이다. 어디에도 없는 듯 하지만, 라인테이프가 그려진 방안에서 본인은 이전의 모습과는 다른 차이점을 가지며 이렇게 여전히 머무르고 있다.

전윤정 작가노트

겹쳐진 실재, 그 속의 환영

너무나 확고한 이미지에 잔잔한 바람이 분다.

바람이 가져오는 흔들림에

마음도 일부러 흔들려보고

바람결 따라 손짓도 따라가 본다.

마음에 묶인 덩어리가

결 끝에 그냥 한번 흔들려본다.

흔들리는 척한다.

전윤정 작업의 첫인상은 긴 겨울을 보낸 일기의 묶음을 툭 내려놓은 느낌이었다. 공유되지 않은 시간과 공간에서 일어나는 이야기들은 뒤섞이고 감춰져 있어서 여러 겹의 암호로 싸여있는 것 같았다. 2018 봄의 시작에서 IKKI에 찾아온 작업 <블랙 헤어 라푼젤(Black Hair Rapunzel)>은 동화를 차용한 제목처럼 이야기를 쌓아 담아낸 큰 책이다.

그의 작업은 추상적 형태로 쌓아올린 라인 테이프와 그것들 사이의 층차, 그리고 견고함을 위해 칠해진 마감재의 끈적하면서도 매끈한 결과물과 마주하게 된다. 검은 선들은 제목처럼 긴 머리카락을 연상시킨다. 길고 긴, 엄청난 양의 머리카락은 오랜 기간의 적층을 그대로 드러내고 있다. 시간을 품은 머리카락은 기억의 산물이기도 하다. 모든 일의 흔적이 머리카락에 담겨 있기 때문이다. <블랙 헤어 라푼젤>은 라인 테이프가 쌓아 올려진 층차만큼 여러 이야기가 겹치고 겹쳐있다. 이야기는 드로잉에서 시작된다.

라인 테이프처럼 단색 얇은 선으로 채워지는 드로잉은 캔버스 작업과 비교해보면 신체, 나무, 물방울 등 형상이 더 또렷이 나타난다. 그래서인지 한 장 한 장 이야기가 구성되고 피어나는 느낌을 받는다. 채워진 선 사이로 얼굴 없는(얼굴을 구분할 수 없는) 신체가 드러난다. 얼굴 없는 몸은 선들 사이에서 헤엄치고 때로는 벗어나며 순간 훅 빨려 들어간다. 이 무명의 몸은 이중적 감정을 담아내고 있다. 강박하는 어떤 것에서 벗어나고 싶어 발버둥 치다가도 동시에 강박의 소용돌이를 즐기며 그 안에서 위로와 휴식을 얻는 것처럼 보인다. 무명의 몸과 몸을 연결하는 선이 이 혼란스러운 감정을 연결하고 있다. 선은 날카로운 침과 가시가 되어 공격하다가도 깊이 빠지지 않게 막아주는 그물이 되기도 하며 바람결에 누운 풀더미가 되어 그 흐름에 몸을 숨겨주기도 한다. 또한, 선은 꼬리에 꼬리를 물고 자라나는 생각, 옥죄어오는 생각이 퇴적된 머리카락이 되어 스스로 감싸고 이어나간다. 단절이 모여 흐름을 이룬다. 주인 없는 몸, 주인이 누군지 알려주기 싫었던 몸은 스스로 차분히 기록해가며 다음 단계로 나아간다.

실재의 ‘불편한’ 이야기들은 테이프를 쌓아 올리는 반복적 행위로 만들어진 추상적 형상 안에 감춰진다. (실제로 작가는 일련의 이야기와 감정을 감추고 싶다고 언급하고 보이지 않았으면 좋겠다고 언급했던 것 같다.) ‘불편한’ 이야기는 실재이고 외상으로 남았다. 외상을 감추려 하지만 감춰지지는 않는다. 하지만 외상이 감춰지지 않는다고 해서 실재가 재현된 것이라고 할 수는 없다. 실재는 재현될 수 없고 단지 반복될 수만 있다. 자크 라캉(Jacques Lacan)이 “반복은 재생산이 아니다”라고 언급했듯이 반복은 열린 개념이다. 반복적 행위와 그에 따른 강박의 문제에 관해 이야기하는 것이 아니다. 반복이란 행위를 통한 실재의 재현은 실재를 가릴(screen) 수 있으며 그 변화의 결과물을 통해 실재를 가리킬(point) 수 있다. <블랙 헤어 라푼젤>에서 실재는 반복적 행위를 통해 만들어졌고 고정된 흔적으로 ‘반복’되었다. 그리고 동적인 요소, AR(Augmented Reality)이 더해짐으로써 흔적 안에 감춰졌던 이야기들을 환영처럼 드러내며 실재를 환기한다. 라캉은 이 지점에서 주체의 지각과 의식 사이에서 실재는 반복의 스크린을 파열시킨다(rupture)고 언급하며 이러한 외상적 지점을 투셰(tuché)라고 정의했다.[i] 라캉이 언급한 파열이 <블랙 헤어 라푼젤>에서 동일하게 일어난다고 보기는 어렵다. 재현의 반복이 정신분석학에서의 행위의 변주(라캉)와 예술에서의 행위 반복(전윤정)이라는 차이도 고려해야겠지만 실재의 환기 요소에 이전과는 다른 매체(AR)가 사용되었다는 점도 그 차이에 큰 영향을 미치고 있기 때문이다. 파열보다는 비교적 안정된 의식 상태에서의 아련함과 외로움, 스산함과 잔잔함이 느껴진다.

잠들기 전 침대의 저 아래로 몸이 내려가고 정신은 또렷해지는 온전한 나를 느끼는 그 찰나가 있다. 전윤정의 작업은 그가 되는 온전한 순간의 기록이다. 어쩌면 그의 작업 앞에서 마주 서게 되는 것은 자신이 되는 그 순간이다. 자유롭지만 답답한, 흐릿하면서도 선명해지는 기억과 잊힘, 외로우면서도 편안한 그 순간을 맞이하는 것이다. 긴 겨울 여행의 기록은 침잠하나 또렷하게 남았다.

박우진

[i] 할 포스터, 『실재의 귀환The Return of Real』, 이영욱, 조주연, 최현희 옮김, 경성대학교 출판부, 2003, p.212.

조동광 展 / JO, DONGKWANG / 趙東光 / 대환영 Daehwanyoung / 2017. 10.01 - 12.29

대환영

10/1/2017하얀색 방을 뒤적거려 약간의 잔해들을 차 뒷편에 싣고 다시 빗길을 달렸다. 비가 점점 거세지더니 제법 굵은 빗방울이 창문에 경쾌한 타격음을 내며 빠르게 달려든다. 내달리는 차의 속도에 비례하여 빗소리는 점점 더 커지고 빗물은 유리창에 짓이겨져 창밖의 시야를 왜곡한다. 와이퍼는 바쁜 와중에 얼룩한 표면의 반대편을 슬쩍슬쩍 들춘다. 옆자리 운전사의 무어라 알아 들을수 없는 말이 빗소리와 뒤섞인다. ..비현실적이다.. 머리 속 신경 다발이 한꺼번에 끊어진걸까? 아니면 실제 다른 차원으로 향하는 차를 잡아 탄걸까? 문득 인공위성을 타고 우주로 날아간 라이카라는 개가 떠올랐다.

.

.

.

09/22

10:25pm

내일은 부천에 있는 새로운 놀이공원을 간다. 현재는 더 이상 운영하지 않는 곳이다. 나는 거기서 새로운 사람들을 만나기로 했다. 몇몇은 이미 아는 사람들이다.

.

.

나선형으로 빨려 들어가는 은하 열차를 타듯 미끄러져 내려가는 결말을 따라간다.

하기사.. 언젠가 끝이 나긴 난다.

여기 ‘유예된 종말’은 화물칸에 실린 잔해들과 함께 할 운명이다.

실은 엔딩의 결과가 중요했던 건 아니었다.

정작 모든 관심은 ‘목격자’가 누구냐는 것이다.

오늘 아침에 마광수가 죽었다는 뉴스를 들었다.

아이디 ‘광마’로부터 오래전 받은 짤막한 메시지를 열었다.

‘대환영 입니다.’

.

조동광 작가노트

DAEHWANYOUNG

Fumbling in a white room and put some fragments in the rear of my car, I was in a car again. As rains fall fiercely, thick raindrops dash to hit the front window with delightful striking sounds. Raindrop sounds amplified by corresponding with the speed of car driving and rains are trampled on the window, thus obstructing outside views. Windshield wiper nimbly lifts the opposite part of stained surface. Driver’s murmuring are mingled with rain sounds … so unreal…were nerve clusters in my brain disconnected at the same time or did I pick up the car bound for another dimension? An idea that a dog named Laika that flew up to the universe by the artificial satellite suddenly came across my mind.

.

.

.

09/22

10:25pm

I will go to a new amusement park in Bucheon tomorrow. It is not operated anymore. I am supposed to meet new people, some of whom are acquainted with me.

.

.

I follow the conclusion as if sliding down spirally on a galaxy railway spirally.

But the end always comes.

“Delayed end” herein is doomed to be with debris loaded on the freight car.

In fact, end was not so important.

The attention was focused on who “the witness was.

I heard the news that Novelist Ma Gwang-su was dead this morning.

I opened up a short message received from ID “Gwangma.”

It said “Big Welcome.”

JO, DONGKWANG

10/1/2017하얀색 방을 뒤적거려 약간의 잔해들을 차 뒷편에 싣고 다시 빗길을 달렸다. 비가 점점 거세지더니 제법 굵은 빗방울이 창문에 경쾌한 타격음을 내며 빠르게 달려든다. 내달리는 차의 속도에 비례하여 빗소리는 점점 더 커지고 빗물은 유리창에 짓이겨져 창밖의 시야를 왜곡한다. 와이퍼는 바쁜 와중에 얼룩한 표면의 반대편을 슬쩍슬쩍 들춘다. 옆자리 운전사의 무어라 알아 들을수 없는 말이 빗소리와 뒤섞인다. ..비현실적이다.. 머리 속 신경 다발이 한꺼번에 끊어진걸까? 아니면 실제 다른 차원으로 향하는 차를 잡아 탄걸까? 문득 인공위성을 타고 우주로 날아간 라이카라는 개가 떠올랐다.

.

.

.

09/22

10:25pm

내일은 부천에 있는 새로운 놀이공원을 간다. 현재는 더 이상 운영하지 않는 곳이다. 나는 거기서 새로운 사람들을 만나기로 했다. 몇몇은 이미 아는 사람들이다.

.

.

나선형으로 빨려 들어가는 은하 열차를 타듯 미끄러져 내려가는 결말을 따라간다.

하기사.. 언젠가 끝이 나긴 난다.

여기 ‘유예된 종말’은 화물칸에 실린 잔해들과 함께 할 운명이다.

실은 엔딩의 결과가 중요했던 건 아니었다.

정작 모든 관심은 ‘목격자’가 누구냐는 것이다.

오늘 아침에 마광수가 죽었다는 뉴스를 들었다.

아이디 ‘광마’로부터 오래전 받은 짤막한 메시지를 열었다.

‘대환영 입니다.’

.

조동광 작가노트

DAEHWANYOUNG

Fumbling in a white room and put some fragments in the rear of my car, I was in a car again. As rains fall fiercely, thick raindrops dash to hit the front window with delightful striking sounds. Raindrop sounds amplified by corresponding with the speed of car driving and rains are trampled on the window, thus obstructing outside views. Windshield wiper nimbly lifts the opposite part of stained surface. Driver’s murmuring are mingled with rain sounds … so unreal…were nerve clusters in my brain disconnected at the same time or did I pick up the car bound for another dimension? An idea that a dog named Laika that flew up to the universe by the artificial satellite suddenly came across my mind.

.

.

.

09/22

10:25pm

I will go to a new amusement park in Bucheon tomorrow. It is not operated anymore. I am supposed to meet new people, some of whom are acquainted with me.

.

.

I follow the conclusion as if sliding down spirally on a galaxy railway spirally.

But the end always comes.

“Delayed end” herein is doomed to be with debris loaded on the freight car.

In fact, end was not so important.

The attention was focused on who “the witness was.

I heard the news that Novelist Ma Gwang-su was dead this morning.

I opened up a short message received from ID “Gwangma.”

It said “Big Welcome.”

JO, DONGKWANG

<걸음보다 느린 배영>: 망막의 저편과 사물의 질서

이 예언가들(초현실주의자들)은…이러한 사물들 속에 숨겨진 '분위기'의 엄청난 괴력을 폭발시킨다.(벤야민)

1. 색채와 형태는 미술사의 오래된 범주였다. 둘 간의 관계는 시대마다 엎치락뒤치락 하였다. 친숙한 동료일 때도 있었고 지고의 적일 때도 있었다. 하지만, 동료일 때라도 둘의 지위가 같은 것은 아니었다. 대체로 개념을 지향하는 형태가 색채를 다스리고 억누르는 관계였다. 이것은 그림이 오랫동안 글자에 종속됐다는 역사적 사실에서 역시 확인된다. ‘시는 회화와 함께ut pictura poesis’라는 테제는 이러한 상황을 정확하게 일러준다. 그림은 글자를 닮고 싶어 했던 것이다. 하지만, 근대에 들면서 상황은 달라지기 시작했다. 미술에서 ‘선적인 것’이 점차 물러나고 ‘회화적인 것’이 득세를 하였기 때문이다. 렘브란트가 이러한 양상의 시작이라면 인상주의는 완성일 것이다. 하지만 상황이 색채에게 마냥 유리하게 돌아간 것은 아니었다. 얼마 후 현대미술은 ‘망막 너머의 세계’를 본격적으로 지향하기 시작했기 때문이다. 그러면 그곳은 대체 어떠한 곳일까. 조공광의 <걸음보다 느린 배영>이 흥미로운 것은 그 세계의 한 단면을 보여주는 동시에, 그곳의 간과하기 어려운 문제를 살며시 들추기 때문이다. 색채의 작은 반란, 혹은 감추기 힘든 욕망을 말이다.

2. 조동광은 사물의 변용(기능변화)을 작업의 원칙으로 삼는다. 이 방법은 첫 번째 개인전 <트로피아>(2010) 때부터 견지한 것으로, 주로 ‘발견된 사물들’을 수집하고 그것들을 자신만의 규칙에 따라 재조립한다. <걸음보다 느린 배영>도 이러한 방법이 역력히 작동한다. 고무호수, 철망, 솜, 화분, 밥상, 벽돌, 입간판이 모여서 생소한 설치가 구성된다. 서로가 어디서 구한 것들인지 모를 사물들이 조동광의 규칙에 따라 기묘한 ‘사물의 질서’가 생기는 것이다. 따라서 조동광이 선택한 질료와 방법은 언어와 비슷하다. 여기서 질료는 낱말이고 방법은 문법에 해당될 것이다. 자의적인 규칙에 따라 의미를 부여받고 서로 간에 관계를 구성하기 때문이다. 알다시피 이러한 경향은 일찍이 아상블라주가 지향한 것이다. 제 1의 자연이 아니라 제 2의 자연(문화)에서 질료를 구하고, 조형의 의지를 버리고 문법과 같은 규칙을 따르는 것. 자연을 모방한 소리에서 문화의 찌꺼기 같은 소음을 수집해 ‘연주’를 했던 현대음악과 동일한 태도다. (자연적인) 조화가 아니라 (인공적인) 혼돈이 펼쳐진 것은 당연한 일일 것이다. 이 역시 현대미술과 동일한 결과다.

3. 하지만 작가가 변하지 않은 것은 아니었고, 사실 그것이 흥미로운 지점이다. 무엇보다 <걸음보다 느린 배영>에서 ‘조형의지’가 확실하게 약화됐다. <트로피아>의 작품들은 기능이 변하더라도 애초의 형태를 견지했고, 둘 간의 긴장이 작품의 핵심으로 작동했다. 트로피를 질료로 삼았던 작품이 대표적이다. 트로피를 뼈대로 여러 가지 소품을 재조립했는데, 적어도 트로피의 외형은 온전히 유지됐다. 그러나 <걸음보다 느린 배영>에서 이와 같은 형태의 의지는 찾기 어렵다. 모든 작업들이 앞서 설명한 것처럼 바닥에 옆으로 펼쳐놓는 방식이기 때문이다. 갤러리 벽면에 판자 몇 개를 수평으로 몇 개 이어붙인 작업이 있지만, 딱히 구성의 의지가 있다고 보기는 힘들다. 오히려 분홍빛 색감 때문에 평면의 성격이 강조될 따름이다. 즉 자의적인 단어에 자의적인 문법에 따르는 언어에 전보다 훨씬 가까워지고, 위로 솟구치는 조형의지에서 옆으로 펼쳐지는 문법으로 확실하게 다가간 것이다. “인상주의에서 수립된 망막적인 경계들을 뚫고 언어・사유・시각이 서로 영향을 미치는 영역으로 나아가고 있다.”(재스퍼 존스) 현대미술의 진앙인 뒤샹이 그랬던 것처럼, 조동광은 확실하고 착실하게 ‘망막 너머의 세계’로 넘어간 것처럼 보인다.

4. 현대미술에서 색채와 형태는 유효한 범주가 아닐 것이며, 다양한 양식들은 자기만의 방식으로 이러한 범주를 해체했다. 신고전주의 등 몇 차례 주기적으로 전통적 범주의 욕망이 튀어나오기도 하지만, 현대미술이란 맥락에서 반동이나 이단처럼 간주되는 게 보통이었다. 조동광 역시 마찬가지다. 기본적인 바탕은 (언어적) 개념을 지향하는 현대미술의 경향을 고스란히 따른다. 그런데 말이다. 약화됐다고 해서 아예 사라진 것은 아니었다. 색감의 욕망을 감추지 못한 작업이 있기 때문이다. 벽면에 파란색 계통의 평면이 배경처럼 자리하고, 분홍색 패트병과 노란색 발판이 유독 도드라져 보이는 이 작업. 뭐랄까, 기껏 망막을 힘들게 넘었더니, 또 다시 마주친 게 색채라는 것이다. 예전과 같은 조형의지는 뒤로 숨었지만, 색채를 드러내는 방식으로 전통적 미술의 욕망을 드러내는 것처럼 보인다.

5. 여기서 중요한 것은 그러한 욕망이 ‘존재’한다는 것이다. 그래서 약간은 발칙한 상상을 해보게 된다. 발견된 사물에 구애받지 말고, 본인이 인위적으로 구성한 사물의 질서와 색채를 ‘의식적으로’ 충돌시켜 보면 어떨까. 오픈 직전까지 작품의 색감을 맞추던 그의 모습을 보면서, 그것이 어떠한 결과일지 궁금해지는 것이다. 성공한다면, 망막 너머의 세계의 너머의 곳일 테니까 말이다.

김상우(미술평론)

< The Backstroke Slower than a Walk>: Beyond the retina and the order of things

These prophets (surrealists) explode super-ultra strength of an ‘atmosphere’ hidden in these things. (Walter Benjamin)

1. Colors and shapes were long categories in the history of art. The relationship between the two turned over and over every era. They were used to be friendly companions, or the severest enemies. However, the positions were not the same even when they were companions. Usually, colors were ruled and suppressed by shapes aiming at concepts.

This is found in a historical fact that pictures had been subordinate to letters for a long period of time. The thesis, ‘Poetry is along with paintings’ – (ut pictura poesis) tells about this situation accurately. Pictures wanted to resemble letters. But things began to change in modern times. ‘Something linear’ disappeared in art by gradation and ‘something pictorial’ began to be dominant.

Provided Rembrandt is the beginner of this aspect, impressionism would be a finish. But the situation was not favorable to colors all the time. After a while, contemporary art began to aim at ‘the world beyond the retina’ in earnest. Then where is that place?

The reason why <The Backstroke Slower than a Walk> of Dong-kwang Jo is interesting is it shows a section of the world and at the same time, it gently reveals the problems which are hard to ignore like a little revolt of colors, or a desire that is hard to conceal.

2. Dong-kwang Jo founds his principles of work on transformation (functional changes) of things. This has been insisted since his first private exhibition, ‘<Tropia>(2010) and mostly, he gathers ’discovered things’ and re-assemble them, based on his own rule. This method vividly works in <The Backstroke Slower than a Walk>. Rubber hose, wire netting, cotton, flower pots, tables, bricks and standing signboards form a unfamiliar installation together. Although you cannot know where things come from, an odd ‘order of things’ is created according to the rule of Dong-kwang Jo. Accordingly, the substance and the method chosen by Dong-kwang Jo are similar to language. Here, the substance refers to a word and the method refers to grammar. According to the arbitrary rule, they are given meanings and the relationship is formed. As you may know, this tendency was oriented towards by assemblage early. This is getting substances from the second nature (culture), not the first nature, giving up the will of modeling and following the rules, such as grammar. This is the same attitude as modern music which collected noise like waste of culture from sound copying nature and ‘played’. It is natural that not a (natural) harmony, an (artificial) chaos was brought about. This is also the same outcome as contemporary art.

3. But it was not that the artist did not change and in fact, that is an interesting point. Above all, it is clear that the ‘will of modeling’ weakened in <The Backstroke Slower than a Walk>. The works of <Tropia> stuck to the original forms, even though the functions were varieties and the tension between the two functioned as the key of the works. The representative example is the work applying a trophy as a substance. He re-assembled several props by using a trophy as the framework and at least, the appearance of the trophy was preserved as it was.

However, it is hard to find this type of will in this exhibition. Since all the works are laid out sideways on the floor, as explained earlier. There are some boards linked horizontally on the wall of the gallery, but it is difficult to see the will to construct. It rather stresses the characteristics of plane due to the pink color. In other words, it is much closer to the language following arbitrary words and arbitrary grammar and clearly approaches the grammar spreading sideways from the will of modeling soaring over. “It is reaching the domain in which language・thinking・sight influence each other, beyond the retinal boundaries established in impressionism.” (Jennifer Johns) As Duchamp, the seismic centre of contemporary art, did, Dong-kwang Jo seems to cross the ‘world beyond the retina’ confidently and stably.

4. In modern art, colors and shapes might not be effective categories and a variety of styles have dismantled these categories in their own ways. Although some desire of a traditional category like neo-classicism used to come out several times on a regular basis, but commonly, it was regarded as a revolt or heresy in the context of modern art. This is the same as Dong-kwang Jo. The basic background intactly obeys with the tendency of modern art that is oriented towards the (linguistic) concept.

Nevertheless, it did not completely disappear, even though it weakened, seeing that there is a creation not to conceal the desire of colors. In this creation, the blue plane is set on the wall like the background and the pink plastic bottle and the yellow foothold strongly stand out. It is like... it crossed the retina with difficulty, but encounters colors once again. It appears as if it reveals the desire of traditional art by revealing colors, though the will of modeling is hidden behind.

5. An important thing here is that such desire ‘exists’. Therefore, I have a little impertinent imagination. What if we make the artificial order of things created by individuals and colors come into conflict ‘consciously’, irrespective of discovered things? Seeing him match the colors of the works just until the opening, I am curious of what outcome it would bring. If it is successful, we would see the world beyond the retina.

Sangwoo Kim (Art critic)

이 예언가들(초현실주의자들)은…이러한 사물들 속에 숨겨진 '분위기'의 엄청난 괴력을 폭발시킨다.(벤야민)

1. 색채와 형태는 미술사의 오래된 범주였다. 둘 간의 관계는 시대마다 엎치락뒤치락 하였다. 친숙한 동료일 때도 있었고 지고의 적일 때도 있었다. 하지만, 동료일 때라도 둘의 지위가 같은 것은 아니었다. 대체로 개념을 지향하는 형태가 색채를 다스리고 억누르는 관계였다. 이것은 그림이 오랫동안 글자에 종속됐다는 역사적 사실에서 역시 확인된다. ‘시는 회화와 함께ut pictura poesis’라는 테제는 이러한 상황을 정확하게 일러준다. 그림은 글자를 닮고 싶어 했던 것이다. 하지만, 근대에 들면서 상황은 달라지기 시작했다. 미술에서 ‘선적인 것’이 점차 물러나고 ‘회화적인 것’이 득세를 하였기 때문이다. 렘브란트가 이러한 양상의 시작이라면 인상주의는 완성일 것이다. 하지만 상황이 색채에게 마냥 유리하게 돌아간 것은 아니었다. 얼마 후 현대미술은 ‘망막 너머의 세계’를 본격적으로 지향하기 시작했기 때문이다. 그러면 그곳은 대체 어떠한 곳일까. 조공광의 <걸음보다 느린 배영>이 흥미로운 것은 그 세계의 한 단면을 보여주는 동시에, 그곳의 간과하기 어려운 문제를 살며시 들추기 때문이다. 색채의 작은 반란, 혹은 감추기 힘든 욕망을 말이다.

2. 조동광은 사물의 변용(기능변화)을 작업의 원칙으로 삼는다. 이 방법은 첫 번째 개인전 <트로피아>(2010) 때부터 견지한 것으로, 주로 ‘발견된 사물들’을 수집하고 그것들을 자신만의 규칙에 따라 재조립한다. <걸음보다 느린 배영>도 이러한 방법이 역력히 작동한다. 고무호수, 철망, 솜, 화분, 밥상, 벽돌, 입간판이 모여서 생소한 설치가 구성된다. 서로가 어디서 구한 것들인지 모를 사물들이 조동광의 규칙에 따라 기묘한 ‘사물의 질서’가 생기는 것이다. 따라서 조동광이 선택한 질료와 방법은 언어와 비슷하다. 여기서 질료는 낱말이고 방법은 문법에 해당될 것이다. 자의적인 규칙에 따라 의미를 부여받고 서로 간에 관계를 구성하기 때문이다. 알다시피 이러한 경향은 일찍이 아상블라주가 지향한 것이다. 제 1의 자연이 아니라 제 2의 자연(문화)에서 질료를 구하고, 조형의 의지를 버리고 문법과 같은 규칙을 따르는 것. 자연을 모방한 소리에서 문화의 찌꺼기 같은 소음을 수집해 ‘연주’를 했던 현대음악과 동일한 태도다. (자연적인) 조화가 아니라 (인공적인) 혼돈이 펼쳐진 것은 당연한 일일 것이다. 이 역시 현대미술과 동일한 결과다.

3. 하지만 작가가 변하지 않은 것은 아니었고, 사실 그것이 흥미로운 지점이다. 무엇보다 <걸음보다 느린 배영>에서 ‘조형의지’가 확실하게 약화됐다. <트로피아>의 작품들은 기능이 변하더라도 애초의 형태를 견지했고, 둘 간의 긴장이 작품의 핵심으로 작동했다. 트로피를 질료로 삼았던 작품이 대표적이다. 트로피를 뼈대로 여러 가지 소품을 재조립했는데, 적어도 트로피의 외형은 온전히 유지됐다. 그러나 <걸음보다 느린 배영>에서 이와 같은 형태의 의지는 찾기 어렵다. 모든 작업들이 앞서 설명한 것처럼 바닥에 옆으로 펼쳐놓는 방식이기 때문이다. 갤러리 벽면에 판자 몇 개를 수평으로 몇 개 이어붙인 작업이 있지만, 딱히 구성의 의지가 있다고 보기는 힘들다. 오히려 분홍빛 색감 때문에 평면의 성격이 강조될 따름이다. 즉 자의적인 단어에 자의적인 문법에 따르는 언어에 전보다 훨씬 가까워지고, 위로 솟구치는 조형의지에서 옆으로 펼쳐지는 문법으로 확실하게 다가간 것이다. “인상주의에서 수립된 망막적인 경계들을 뚫고 언어・사유・시각이 서로 영향을 미치는 영역으로 나아가고 있다.”(재스퍼 존스) 현대미술의 진앙인 뒤샹이 그랬던 것처럼, 조동광은 확실하고 착실하게 ‘망막 너머의 세계’로 넘어간 것처럼 보인다.

4. 현대미술에서 색채와 형태는 유효한 범주가 아닐 것이며, 다양한 양식들은 자기만의 방식으로 이러한 범주를 해체했다. 신고전주의 등 몇 차례 주기적으로 전통적 범주의 욕망이 튀어나오기도 하지만, 현대미술이란 맥락에서 반동이나 이단처럼 간주되는 게 보통이었다. 조동광 역시 마찬가지다. 기본적인 바탕은 (언어적) 개념을 지향하는 현대미술의 경향을 고스란히 따른다. 그런데 말이다. 약화됐다고 해서 아예 사라진 것은 아니었다. 색감의 욕망을 감추지 못한 작업이 있기 때문이다. 벽면에 파란색 계통의 평면이 배경처럼 자리하고, 분홍색 패트병과 노란색 발판이 유독 도드라져 보이는 이 작업. 뭐랄까, 기껏 망막을 힘들게 넘었더니, 또 다시 마주친 게 색채라는 것이다. 예전과 같은 조형의지는 뒤로 숨었지만, 색채를 드러내는 방식으로 전통적 미술의 욕망을 드러내는 것처럼 보인다.

5. 여기서 중요한 것은 그러한 욕망이 ‘존재’한다는 것이다. 그래서 약간은 발칙한 상상을 해보게 된다. 발견된 사물에 구애받지 말고, 본인이 인위적으로 구성한 사물의 질서와 색채를 ‘의식적으로’ 충돌시켜 보면 어떨까. 오픈 직전까지 작품의 색감을 맞추던 그의 모습을 보면서, 그것이 어떠한 결과일지 궁금해지는 것이다. 성공한다면, 망막 너머의 세계의 너머의 곳일 테니까 말이다.

김상우(미술평론)

< The Backstroke Slower than a Walk>: Beyond the retina and the order of things

These prophets (surrealists) explode super-ultra strength of an ‘atmosphere’ hidden in these things. (Walter Benjamin)

1. Colors and shapes were long categories in the history of art. The relationship between the two turned over and over every era. They were used to be friendly companions, or the severest enemies. However, the positions were not the same even when they were companions. Usually, colors were ruled and suppressed by shapes aiming at concepts.

This is found in a historical fact that pictures had been subordinate to letters for a long period of time. The thesis, ‘Poetry is along with paintings’ – (ut pictura poesis) tells about this situation accurately. Pictures wanted to resemble letters. But things began to change in modern times. ‘Something linear’ disappeared in art by gradation and ‘something pictorial’ began to be dominant.

Provided Rembrandt is the beginner of this aspect, impressionism would be a finish. But the situation was not favorable to colors all the time. After a while, contemporary art began to aim at ‘the world beyond the retina’ in earnest. Then where is that place?

The reason why <The Backstroke Slower than a Walk> of Dong-kwang Jo is interesting is it shows a section of the world and at the same time, it gently reveals the problems which are hard to ignore like a little revolt of colors, or a desire that is hard to conceal.

2. Dong-kwang Jo founds his principles of work on transformation (functional changes) of things. This has been insisted since his first private exhibition, ‘<Tropia>(2010) and mostly, he gathers ’discovered things’ and re-assemble them, based on his own rule. This method vividly works in <The Backstroke Slower than a Walk>. Rubber hose, wire netting, cotton, flower pots, tables, bricks and standing signboards form a unfamiliar installation together. Although you cannot know where things come from, an odd ‘order of things’ is created according to the rule of Dong-kwang Jo. Accordingly, the substance and the method chosen by Dong-kwang Jo are similar to language. Here, the substance refers to a word and the method refers to grammar. According to the arbitrary rule, they are given meanings and the relationship is formed. As you may know, this tendency was oriented towards by assemblage early. This is getting substances from the second nature (culture), not the first nature, giving up the will of modeling and following the rules, such as grammar. This is the same attitude as modern music which collected noise like waste of culture from sound copying nature and ‘played’. It is natural that not a (natural) harmony, an (artificial) chaos was brought about. This is also the same outcome as contemporary art.

3. But it was not that the artist did not change and in fact, that is an interesting point. Above all, it is clear that the ‘will of modeling’ weakened in <The Backstroke Slower than a Walk>. The works of <Tropia> stuck to the original forms, even though the functions were varieties and the tension between the two functioned as the key of the works. The representative example is the work applying a trophy as a substance. He re-assembled several props by using a trophy as the framework and at least, the appearance of the trophy was preserved as it was.

However, it is hard to find this type of will in this exhibition. Since all the works are laid out sideways on the floor, as explained earlier. There are some boards linked horizontally on the wall of the gallery, but it is difficult to see the will to construct. It rather stresses the characteristics of plane due to the pink color. In other words, it is much closer to the language following arbitrary words and arbitrary grammar and clearly approaches the grammar spreading sideways from the will of modeling soaring over. “It is reaching the domain in which language・thinking・sight influence each other, beyond the retinal boundaries established in impressionism.” (Jennifer Johns) As Duchamp, the seismic centre of contemporary art, did, Dong-kwang Jo seems to cross the ‘world beyond the retina’ confidently and stably.

4. In modern art, colors and shapes might not be effective categories and a variety of styles have dismantled these categories in their own ways. Although some desire of a traditional category like neo-classicism used to come out several times on a regular basis, but commonly, it was regarded as a revolt or heresy in the context of modern art. This is the same as Dong-kwang Jo. The basic background intactly obeys with the tendency of modern art that is oriented towards the (linguistic) concept.

Nevertheless, it did not completely disappear, even though it weakened, seeing that there is a creation not to conceal the desire of colors. In this creation, the blue plane is set on the wall like the background and the pink plastic bottle and the yellow foothold strongly stand out. It is like... it crossed the retina with difficulty, but encounters colors once again. It appears as if it reveals the desire of traditional art by revealing colors, though the will of modeling is hidden behind.

5. An important thing here is that such desire ‘exists’. Therefore, I have a little impertinent imagination. What if we make the artificial order of things created by individuals and colors come into conflict ‘consciously’, irrespective of discovered things? Seeing him match the colors of the works just until the opening, I am curious of what outcome it would bring. If it is successful, we would see the world beyond the retina.

Sangwoo Kim (Art critic)

도저킴 展 / DOZER KIM / 쉼을 위한 변주 Variation For Rest / 2017. 08. 07 - 09. 29

버려진 사물을 통해 나는 나 자신의 또 다른 욕망의 깊이를 탐구한다.

언제부터인지 모르지만, 강박적 또는 암묵적인 욕망의 무게 속엔

마치 공기 중에 뿌옇게 떠도는 한 줌의 잿가루를 애써 삼키는 고행의

순간이 담겨있다.

지금, 나의 목구멍은 기억한다.

다시금 호흡을 가다듬는다.

버려진 사물과 사물의 마주함 속에 비치는

잉여적 존재의 치부됨을

그리고 그 안의 불안감을

나는 그 불안을 만끽하며

나의 욕망을 마주한 체

멈출 수 없는 욕망의 무게를 관망한다.

그리고 기약한다.

그 어느 날의 쉼을

도저킴 작가노트

언제부터인지 모르지만, 강박적 또는 암묵적인 욕망의 무게 속엔

마치 공기 중에 뿌옇게 떠도는 한 줌의 잿가루를 애써 삼키는 고행의

순간이 담겨있다.

지금, 나의 목구멍은 기억한다.

다시금 호흡을 가다듬는다.

버려진 사물과 사물의 마주함 속에 비치는

잉여적 존재의 치부됨을

그리고 그 안의 불안감을

나는 그 불안을 만끽하며

나의 욕망을 마주한 체

멈출 수 없는 욕망의 무게를 관망한다.

그리고 기약한다.

그 어느 날의 쉼을

도저킴 작가노트

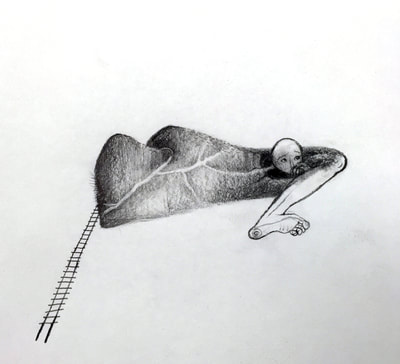

쉼을 위한 변주

도저 킴은 버려지거나 방치된 물건들을 활용하여 메시지를 던진다. 최근의 작품 [쉼을 위한 변주] 시리즈에서는 여러 가지가 작업의 부품으로 사용되지만 의자가 공통적이다. 누군가의 자리였을 버려진 의자는 부재의 상징이자, 그자체가 다른 물건들을 아우르는 주어 같은 역할을 한다. 주어는 나머지 요소들에게 목적어나 서술어의 위치를 할당하면서 다양한 서사를 만든다. 작품을 이루는 몇몇 요소들은 문장을 이루는 어휘로서 작용한다. 그리고 거기에는 작가의 작업 목록에서 시리즈라고 할 만한 공통적인 기본 문법이 깔려 있다. 그의 작품에서 단어의 다양한 조합으로 만들어지는 문장은 산문이기보다는 시이다. 도저 킴에서 수집된 사물은 산문처럼 건조하게 어떤 상황을 묘사하거나 기술하는 것이 아니라, 시적 언어처럼 다양한 층위를 가진다. 응축적 층위들에 기대는 어법은 때로 난해할 수도 있지만, 공명하게 될 때 그 파장은 오래 남는다.

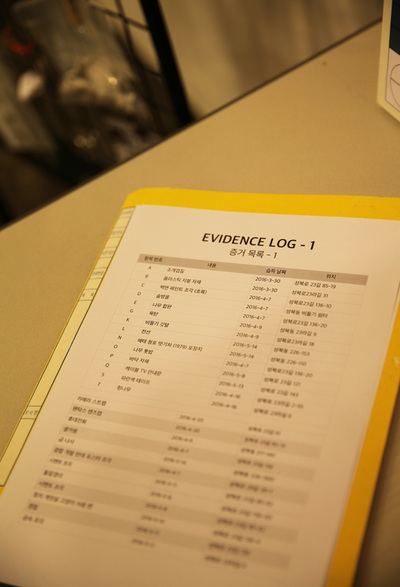

아직 작품으로 완성되어 있는 것은 아니지만, 작가가 하루에 소비한 상품들의 영수증을 모아 시를 쓰려는 다다 같은 형식의 기획도 진행 중이다. 이 프로젝트는 현대인이 생산보다는 소비를 통해 자신이 누구인지 드러낸다는 점에서 착안한 것이다. 도저 킴이 주목한 것은 개체의 취향이 반영되어 있는 소비품목의 증거물들이다. 게다가 거기에는 그 점포만의 메시지도 적혀 있어서 사물로 만든 시의 어휘는 더욱 풍부해질 것이다. 진행 중인 영수증 작업은 나는 없지만 나를 대변하는 사물로 만든 서사라는 점에서, 설치작업과 연결된다. 그것들은 모두 자신이 만들어낸 것이기 보다는 주어진 것들을 해체/구성한 결과물이다. 이번 전시에서 주로 보여 질 설치 작품에서 주체의 빈자리는 앞만 향해 달려왔을 현대인에게 휴식을 제안한다. 어떤 작품은 실제 앉아 볼 수도 있을 만큼 안정적이고, 어떤 작품은 현대적 삶의 조건이 그렇듯이 위태롭다.

재료들은 가창 창작 스튜디오 인근 마을을 돌아다니며 수집한 것들이 대부분이다. 도저 킴은 작업실을 벗어나 수개월째 구르마를 끌고 다니며 수집하는 넝마주의 같은 역할을 마다하지 않았다. 그것은 초현실주의자처럼 공간을 배회하면서 자신의 욕망에 부응하는 오브제를 수집하는 여정이었다. 그 오브제들이 쉼과 관련되는 것은 초현실주의 미학에서도 발견된다. 1936년 ‘상상할 수 있는 가장 괴상한 오브제들’이 모인 전시회가 열렸다. 거기에서 초현실주의 운동의 수장인 앙드레 브르통은 ‘오브제의 위기’라는 텍스트를 쓴다. 초현실주의 오브제 전에서 브르통은 ‘오늘날 지적인 생활의 모든 병적인 증상은 휴식을 모르며, 자기 스스로를 포기하는 객관화의 의지 안에 들어있음’을 성토하고, ‘몽환적인 기원을 가지는 초현실주의적 오브제를 옹호했다’고 미술사는 기록한다. 실용으로부터 벗어난 것들은 예술이 된다. 그것도 의식보다는 무의식에 호소하는 예술이 된다.

이때 예술은 사물에 가까워진다. 도저 킴은 우연과 필연이 복합된 이 과정을 어느 단계까지는 신나게 수행했다고 말한다. 그러나 수집된 사물로 말하기는 점점 어려워졌을 것이다. 무익한 반복을 일삼는 안이함에 머물지 않는다면 말이다. 수집이 더 이상 불가능하면 만들어야 할 것이다. 만들기는 수집하기보다 주체의 의도와 목적, 방법의 합리성과 투명성이 더욱 요구된다. 사물과 예술의 차이이다. 도심에서 차로 20여분 거리에 떨어져 있는 이 마을은 땅값이 싼 것은 아니지만, 실제로 사람들이 많이 살고 있지는 않다. 도심도 마찬가지지만 개발되는 것도 아닌 것도 아닌 애매한 장소에서는 방치되어 있는 것들이 많다. 작가는 자기가 잠시나마 속해 있던 장소의 정체성을 살리고자 한다. 작품의 구성요소들은 대부분 집의 일부나 집에서 나온 것들이다. 돌 위에 나무 기둥들을 세우고 그 아래 작은 의자가 있는 작품은 집을 이루는 최소한의 요소가 있다.

식탁 같은 구조를 사이에 두고 의자가 마주한 작품은 같이 먹는 식구(食口)의 의미를 떠오르게 한다. 그의 작품 속 집이나 가족은 버려진 물건들로 이루어져서인지 사라져가는 것들이 주는 멜랑콜리가 느껴진다. 실제 우리나라의 상황이 그렇다. 매우 현실성이 강하고 변화에도 민감한 현대의 한국인은 집이나 가족에 대한 상도 급격하게 변화시켰다. 현대가 전통을 변화시킨 것이지만, 압축된 근대화를 밟아온 우리의 경우 유독 속도는 빨랐다. 이러한 흐름에서 망각은 기억보다 더 진보(발전)적 가치였다. 나날의 새로움이 가능하려면 망각은 필수적이다. 기억의 억압은 새로움의 전제조건이다. 그래서 새로움은 진정 새롭지 않다. 기억은 억압되고, 예술가의 작업에서 다시 활성화된다. 고고학적 분위기를 풍기는 현대미술 작품은 폭력적 망각에 기대는 현대화에 대한 완곡한 발언인 셈이다. 낡은 사물들로 이루어진 도저 킴의 작품에서 억압되어 있던 기억은 하나씩 되살려진다.

작품의 구성요소들이 균형을 잡으러 애쓰는 것은 그러한 속도감에 대한 위기의식이나 저항감일 수도 있다. 없어진 의자 다리 대신에 돌로 괴어 놓은 테이블은 가까스로 수평을 유지한다. 쌓인 돌들은 3개 층으로 이루어진 것이 마치 인체처럼 보인다. 고풍스러운 의자의 디자인은 신전을 떠받드는 기둥을 겹쳐 보이게 한다. 위태로운 균형 속에 걸쳐진 나무 의자가 있는 작품은 매우 복잡한 그림자를 떨군다. 쉼이란 자극이 없는 단순함이라는 조건이 있어야 하는데, 그림자는 자신이 처한 심란한 상황을 감추지 않는다. 사다리 위에 침대의 매트리스가 걸쳐 있고 그 위에 옛날 초등학교 나무 의자가 걸쳐있는 작품은 불안정한 자리의 극치를 보여준다. 한 인간의 정체성을 완전히 교란시키는 상시적인 해고의 그늘, 현대적 직업의 불안정성은 가장을 포함한 식구들을 불안한 상황에 놓이게 할 것이다. 쇠 난로 위에 얹어 있는 의자는 그 위에 뾰족한 나무가 아니더라도 가시방석처럼 다가온다.

작은 의자 위에 죽은 식물이 있는 화분이 있는 작품은 보다 직접적으로 위기적 상황을 말한다. 사람 인(人)자 형태의 삭은 나무 위에 걸린 버려진 의자는, 그림자를 보면 더욱 확실하지만 참수된 인간을 떠올린다. 원래 나무에 있던 녹슨 못이 작가에게 영감을 주었을 것이다. ‘축 발전’이라고 새겨진 거대한 궤종 시계가 마룻바닥 같은 역할을 하며 의자와 나무가 마주한 작품은 광란의 속도로 질주하는 시간을 정지시킨다. 자연은 인간의 역사에 비한다면 거의 시간이 없다고 할 수 있다. 또한 거기에는 죽어야 진정한 휴식이 가능할 수 있다는 서늘한 예감마저 깔려있다. 불과 얼마 전까지도 일상적으로 사용되던 물건들은 도저 킴의 작품에서 먼 옛날 토템 상처럼 그렇게 서있다. 작품 재료들은 거의 쓰레기와 다를 바 없는 것들이지만, 그것들은 한때 소비자의 욕망을 자극했던 상품이었을 것이다. 단순한 기능을 넘어서 물신 되어야 성공적으로 유통되는 자본주의 메커니즘은 다시금 원시시대의 비합리주의를 끌어들인다. 이른바 계몽의 역설이다.

새로운 것이 밀려들어오면 그 전에 있던 것들은 밀려난다. 그 속도가 빠른 만큼 낯설어지는 상품/사물도 많아진다. 역사상 그 주기가 자본주의처럼 빠른 사회는 없었다. 자본주의는 소비가 지체되면 그 자체가 위기에 빠지기 때문이다. 빠른 폐기는 처음부터 예견된 것이며, 심지어 그것이 좋은 상품의 조건이 될 것이다. 한번 사면 오래 쓰는 물건은 자본가들에게는 재앙이다. 만약에 사라지지 않는다면 의미라도 갱신되어야 할 것이다. 거듭해서 해석되는, 미술사의 반열에 올라간 예술작품들처럼 말이다. ‘쉼을 위한 변주’ 시리즈는 현대적 삶에 대한 시적 은유가 있지만 그것을 재현하는 것은 아니다. 오브제의 수집에 기초한 그의 작업은 애초에 재현이 아니라 제시이다. 그가 구사하는 사물의 어법은 수직, 수평, 사선 등으로 이루어진 안토니 카로나 데이비드 스미스의 조각처럼 형식주의적으로 분석될 수도 있겠지만, 그의 작업은 삶으로부터 분리된 정제된 재료를 사용하는 형식주의와 다르다.

그의 작업은 삶에서 나왔고 삶을 지향한다. 그것은 로잘린드 크라우스의 분류에 따른다면, ‘이성의 조각’이 아니라, 상황의 조각에 관련된다. 수집이나 발견이라는 초현실주의 미학은 맹목적 운명이나 신비 같은 계몽 이전의 가치와 보다 잘 어울린다. 그러면서도 전통이 기반했던 자연과는 거리를 둔다. 초현실주의도 그렇고 도저 킴의 작품도 그렇고 자연은 배경에 머물러 있다. 그들이 공통적으로 주목하는 것은 도시와 도시적 삶에서의 (무)의식이다. 그러나 도시 및 도시적 삶 또한 자연화 될 것이다. 자연은 신비하지만 과학적으로 합리적인 부분이 밝혀지고 있는 것만큼이나, 문명은 겉으로는 합리적이지만 비합리주의를 숨긴다. 21세기의 도저 킴 작품에서는 문명의 자연화가 더 진전되어 있다. 삶은 자연과 문명 모두에 걸친다. ‘쉼’이라는 메시지는 더 나은 삶에 대한 지향조차도 발견된다. 그의 작품은 삶과 분명히 관계는 되지만 삶을 재현하는 것은 아니다.

그가 그림이나 조각에서 가장 오래된 전통인 재현을 따르지 않는 방식은 도저 킴이 29세에 그때까지 해왔던 음악에서 디지털 아트로 전공을 바꾸는 순간부터였을 것이다. 현대미술은 추상이 그러했듯이 ‘자유로운’--구체적인 참조대상으로부터의 자유를 말함—음악의 상태를 갈망했지만, 음악 또한 자신의 관습으로부터 자유롭지 못한 면이 있던 것이다. 일찍이 재현주의에 대한 도전과 응전이기도 했던 현대미술은 작곡가의 의도를 재현하는 클래식 음악이 줄 수 없는 자유로움을 주었을 것이다. ‘쉼을 위한 변주’ 시리즈에서 그는 작곡가의 의도를 재현하는 성악가가 아니라, 사물들을 직접 지휘하는 연출자가 되었다. 사물들은 작가의 의도에 완전히 투명하게 반응할 수 없다. 그것들은 제각각의 삶의 현장 속에서 우연히 선택되어 예술계로 흘러들어 온 수수께끼의 사물이기 때문이다. 그는 이러한 설치작업 외에 사진 작업을 병행한다.

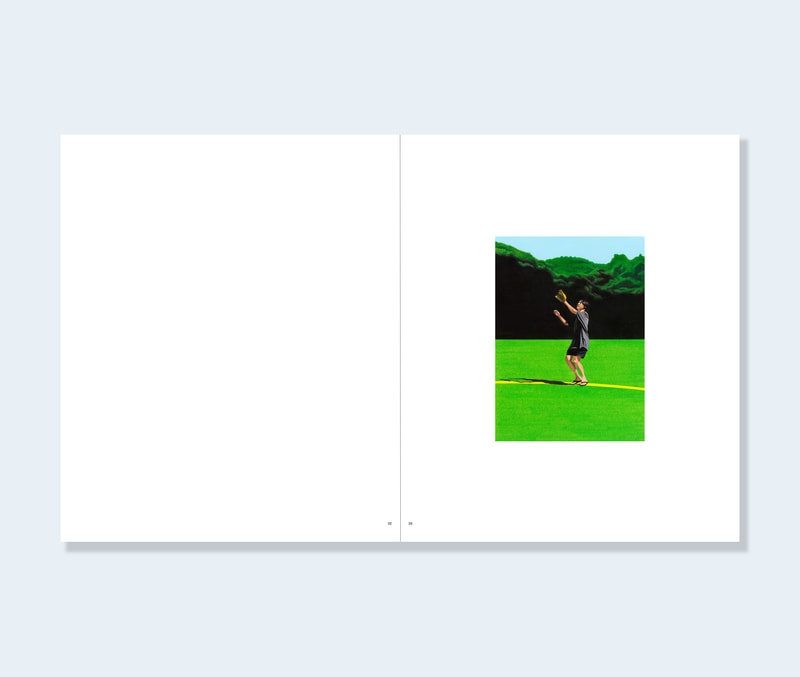

수집된 오브제들이 병치되듯이 그의 사진 작업은 꼴라주에 많이 의존한다. 개별적으로 찍어서 포토샵으로 붙여 작가의 메시지를 제시하는 방식은 설치작업과 궤를 같이 한다. 일회적으로 존재할 수밖에 없는 설치작품을 사진으로 찍어둔 다는 의미에서만이 아니라, 사진을 수집의 도구로 삼고 그것을 재구성하는 메커니즘을 설치와 공유한다는 것이다. 사진기는 공간을 배회하며 우연한 만남을 욕망하는 현대의 산책자들의 필수품이다. 또한 사진은 기계적 눈을 가지고 있어 작가의 의식만큼이나 무의식도 실어 나른다. ‘공간과 지역, 도시’에 대한 관심이 많다고 말하는 도저 킴에게 도시의 주변부에는 작가의 관심을 끌만한 사물들이 많이 있었을 것이다. 낡은 것에서 심미적인 것을 취하는 그의 작품은 대부분 이미 그 사물에 내재되어 있는 것을 더 증폭시킨다. 30대 초반, 적은 나이라고는 할 수 없지만, 그는 조형예술에 있어서만큼은 신생기의 신선함을 맘껏 누리고 있다.

이선영(미술평론가)

김소담 展 / KIM, SODAM / 金炤㘱 / Faceless / 2017. 06. 05 - 08. 05

“나의 얼굴은 풀로 되어있다”

멕시코 모든 예술계의 거장으로 활약한 ‘조도로프스키’감독은, ‘모든 예술은 인체에서 비롯 된다' 고 말했다. 나 역시 여러 소재 가운데 특히나 인체에 관한 이야기를 다루어 왔다. 그것은 지극히 개인적인 경험에서 나온 것이다. 나는 인체의 부분 또는 얼굴을 변형하고 왜곡하면서 더 풍부한 인간의 이야기를 만들 수 있다고 생각하고 작업해 왔다.

일부 작업은 몸의 내부(장기)로부터 소재를 가지고 하거나 또는 몸의 외부(얼굴)를 이용해 왔다. 현재 하고 있는 “Portrait" 작업은 여러 얼굴이 겹쳐진다거나 지워가며 우연히 일어나는 상황에 집중한다. 작업은 예측 불가능한 비예측성을 전제로 하며 (캔버스 위 4면을 돌려가며 작업)캔버스의 정해진 ‘봐야할 시선’은 존재하지 않는다. 형식적으로 “무의식”이라는 것에 많이 의존 하게 됐다.

나는 꾸준히 내러티브적인 다른 회화방식을 만들어 나가는데 관심이 있다.

그동안의 작업을 통해 나는 몸과 마음의 구성물들 즉, 삶의 부분을 이루는 것들이 어떻게 서로 다양하게 연결 되어 존재하는지, 그리고 인간의 감정과 연결되어 있는 “신체”, 즉 육체 너머의 심리적, 정신적인 무언가를 알기를 원해 왔다. 그것은 이성적으로나 물리적으로 알 수 없는 것들이며, 그것은 우리의 상식과 기준으로는 포착하기 어려운 소통 불가능한 것들이다. 이러한 나만의 상상력으로 소통의 체계를 만들어간다. 어쩌면 완벽한, 그래서 새로운 무언가를 경험하며 그것을 통해 세상의 비밀을 깨달아가는 지극히 개인적인 작업의 태도가 나의 전부다.

김소담 작가노트

멕시코 모든 예술계의 거장으로 활약한 ‘조도로프스키’감독은, ‘모든 예술은 인체에서 비롯 된다' 고 말했다. 나 역시 여러 소재 가운데 특히나 인체에 관한 이야기를 다루어 왔다. 그것은 지극히 개인적인 경험에서 나온 것이다. 나는 인체의 부분 또는 얼굴을 변형하고 왜곡하면서 더 풍부한 인간의 이야기를 만들 수 있다고 생각하고 작업해 왔다.

일부 작업은 몸의 내부(장기)로부터 소재를 가지고 하거나 또는 몸의 외부(얼굴)를 이용해 왔다. 현재 하고 있는 “Portrait" 작업은 여러 얼굴이 겹쳐진다거나 지워가며 우연히 일어나는 상황에 집중한다. 작업은 예측 불가능한 비예측성을 전제로 하며 (캔버스 위 4면을 돌려가며 작업)캔버스의 정해진 ‘봐야할 시선’은 존재하지 않는다. 형식적으로 “무의식”이라는 것에 많이 의존 하게 됐다.

나는 꾸준히 내러티브적인 다른 회화방식을 만들어 나가는데 관심이 있다.

그동안의 작업을 통해 나는 몸과 마음의 구성물들 즉, 삶의 부분을 이루는 것들이 어떻게 서로 다양하게 연결 되어 존재하는지, 그리고 인간의 감정과 연결되어 있는 “신체”, 즉 육체 너머의 심리적, 정신적인 무언가를 알기를 원해 왔다. 그것은 이성적으로나 물리적으로 알 수 없는 것들이며, 그것은 우리의 상식과 기준으로는 포착하기 어려운 소통 불가능한 것들이다. 이러한 나만의 상상력으로 소통의 체계를 만들어간다. 어쩌면 완벽한, 그래서 새로운 무언가를 경험하며 그것을 통해 세상의 비밀을 깨달아가는 지극히 개인적인 작업의 태도가 나의 전부다.

김소담 작가노트

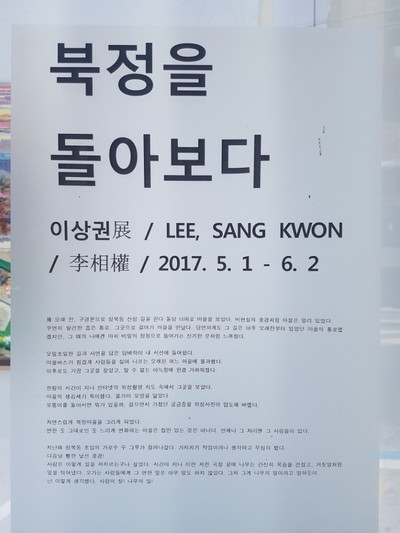

이상권 展 / LEE, SANG KWON / 李相權 / 북정을 돌아보다 Bukjung, Here / 2017. 05. 01 - 06. 02

북정을 돌아보다

꽤 오래 전, 구경꾼으로 성북동 산성 길을 걷다 돌담 너머로 마을을 보았다.

비현실의 풍경처럼 마을은 멀리 있었다.

우연히 발견한 좁은 통로, 그곳으로 걸어가 마을을 만났다.

당연하게도 그 길은 아주 오래 전부터 있었던 마을의 통로였겠지만,

그때의 나에겐 마치 비밀의 정원으로 들어가는 신기한 문처럼 느껴졌다.

오밀조밀한 길과 사연을 담은 담벼락이 내 시선에 들어왔다.

마을버스가 힘겹게 사람들을 실어 나르는 오래된 여느 마을에 불과했다.

이후로도 가끔 그곳을 찾았고, 알 수 없는 아늑함에 한결 가까워졌다.

한참의 시간이 지나 인터넷의 위성촬영 지도 속에서 그곳을 보았다.

마을의 생김새가 특이했다. 올가미 모양을 닮았다.

모퉁이를 돌아서면 뭐가 있을까, 걸으면서 가졌던 궁금증을 위성사진이 압도해 버렸다.

자연스럽게 북정마을을 그리게 되었다.

변한 듯 그대로인 듯 느리게 변화하는 마을은 집만 있는 것은 아니다. 언제나 그 자리엔 그 사람들이 있다.

지난해 성북동 초입의 가로수 두 그루가 잘려나갔다. 가지치기 작업이려니 생각하고 무심히 봤다. 다음날 휑한 낯선 풍경! 사람은 이렇게 일을 저지르는구나 싶었다. 시간이 지나 이런 저런 곡절 끝에 나무는 간신히 목숨을 건졌고, 거짓말처럼 잎을 틔어냈다. 오가는 사람들에게 그 연한 잎은 아무 말도 하지 않았다. 그저 그게 나무의 일이라고 말하듯이.

난 이렇게 생각했다. 사람의 짓! 나무의 일!

이상권 작가노트

꽤 오래 전, 구경꾼으로 성북동 산성 길을 걷다 돌담 너머로 마을을 보았다.

비현실의 풍경처럼 마을은 멀리 있었다.

우연히 발견한 좁은 통로, 그곳으로 걸어가 마을을 만났다.

당연하게도 그 길은 아주 오래 전부터 있었던 마을의 통로였겠지만,

그때의 나에겐 마치 비밀의 정원으로 들어가는 신기한 문처럼 느껴졌다.

오밀조밀한 길과 사연을 담은 담벼락이 내 시선에 들어왔다.

마을버스가 힘겹게 사람들을 실어 나르는 오래된 여느 마을에 불과했다.

이후로도 가끔 그곳을 찾았고, 알 수 없는 아늑함에 한결 가까워졌다.

한참의 시간이 지나 인터넷의 위성촬영 지도 속에서 그곳을 보았다.

마을의 생김새가 특이했다. 올가미 모양을 닮았다.

모퉁이를 돌아서면 뭐가 있을까, 걸으면서 가졌던 궁금증을 위성사진이 압도해 버렸다.

자연스럽게 북정마을을 그리게 되었다.

변한 듯 그대로인 듯 느리게 변화하는 마을은 집만 있는 것은 아니다. 언제나 그 자리엔 그 사람들이 있다.

지난해 성북동 초입의 가로수 두 그루가 잘려나갔다. 가지치기 작업이려니 생각하고 무심히 봤다. 다음날 휑한 낯선 풍경! 사람은 이렇게 일을 저지르는구나 싶었다. 시간이 지나 이런 저런 곡절 끝에 나무는 간신히 목숨을 건졌고, 거짓말처럼 잎을 틔어냈다. 오가는 사람들에게 그 연한 잎은 아무 말도 하지 않았다. 그저 그게 나무의 일이라고 말하듯이.

난 이렇게 생각했다. 사람의 짓! 나무의 일!

이상권 작가노트

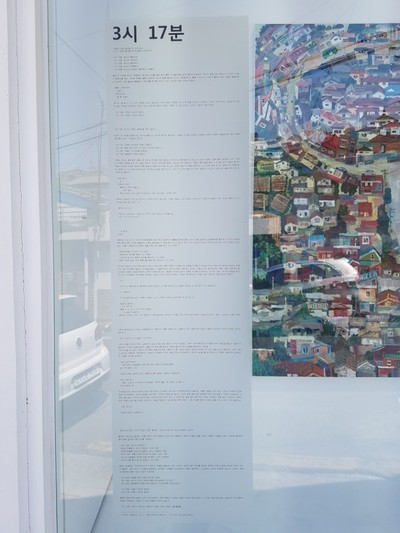

3시 17분

언젠가 이런 생각을 한 적이 있다.

3시 17분은 생각을 하기에 좋은 시각이라고.

3시 37분. 버스가 올라간다.

4시 13분. 버스가 내려간다.

7시 26분. 버스가 올라간다.

7시 27분. 버스가 주춤한다.

7시 28분. 버스는 언제까지 올라갈 수 있을까.

항상 저 시각에 버스는 주춤한다. 동시에 아기를 등에 업은 할머니가 흘러내린 포대기를 바짝 챙긴다. 버스가 살짝 뒤로 밀리는 가 싶더니 바퀴가 공회전을 한다. 그러면 주춤한 할머니 등에서 어느새 껑충 올라간 아기가 기침을 한다, 콜록. 아기의 두 다리가 할머니 허리 아래서 달랑거린다. 버스가 다시 힘겹게 출발한다. 어부바를 하기엔 아기의 다리가 유난히 길게 내려와 있었다.

할머니 아직이야?

- 으응?

아직이냐고!

- 올 때 안됐다.

아니다. 올 때다. 7시 27분, 주춤한 버스가 올라가고 나면 지혜는 매연을 마시고 한 참을 그대로 서 있었다. 그러나 언젠가부터 기침을 하지 않게 됐다. 매연에 익숙해져 그런지 버스가 올라갈 때까지 지혜는 그렇게 서 있는 것이다. 그러나 오늘은 지혜가 없다.

7시 29분. 지혜가 내리지 않았다.

8시 41분. 지혜가 내리지 않았다.

9시 3분. 버스가 가볍게 공회전을 하지 않는다.

유난히 긴 다리를 달랑거리던 아기와 할머니는 어느새 집으로 들어갔다. 그들이 서 있던 자리에 가로등이 켜진지 오래다. 날벌레 몇 마리가 공회전을 흉내 낸다. 가로등이 꺼진다.

6시 1분. 가벼운 버스에서 지혜가 내린다.

6시 2분. 할머니와 다리가 긴 아이는 보이지 않는다.

6시 3분. 지혜는 그 자리를 벗어났다.

6시 3분. 날벌레는 보이지 않았다.

지혜는 집으로 들어갔다. 할머니와 아기는 꼭 붙어 잠이 들었다. 자면서도 어부바를 하고 있는 듯 아기는 할머니 등에 찰싹 달라붙어 있다. 지혜는 조용히 교복을 벗고 아기 옆에 눕는다. 아기는 인기척에 할머니 등으로 더욱 밀착하고 지혜는 벽에 몸을 붙인다. 피곤한 눈이 저절로 감기다 차갑고 눅눅한 기운에 정신이 번쩍 들었다. 할머니의 마른기침 소리. 진짜 아침이 시작될 모양이다. 그 소리에 쓕쓕 아기가 힘차게 손가락을 빤다. 할머니는 그 소리에 반사적으로 아기쪽으로 몸을 돌려 눕니다. 아기의 손 위에 할머니의 손이 겹쳐진다. 아기의 다른 손이 할머니의 굵은 파마머리로 향한다.

지혜 왔나?

- 응.

전화라도 하지.

- 할머니가 하면 되잖아.

……. 애기 깬다.

- 애기 아니야. 다섯 살이면 어린이야. 이제 그만 업어. 피곤해. 잔다.

토요일 아침이면 다섯 살 어린이는 누구보다 먼저 일어난다. 지혜가 잠들고 바로 어린이가 깨어난다. 어린이가 할머니 하고 부르자 할머니는 손가락을 입에 갖다 댄다, 쉬-.

할머니, 쉬? 응.

어린이가 쉬를 한다. 할머니는 웃으며 그런 어린이의 고추를 턴다.

아가, 누나 자니께 쉬쉬.

- 쉬 했어.

쉬쉬-.

할머니는 연신 쉬-다. 아가는 티비를 틀어 달라 한다. 할머니는 볼륨을 최대한 줄여 아가가 제일 좋아하는 만화영화를 틀어준다. 아가는 티비에 바짝 붙어 작은 소리에 집중한다. 지혜가 돌아눕는다. 정말 잠이 든 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하다. 간간히 작은 티비 소리가 들리는 것도 같다. 지혜가 꿈을 꾼다. 지혜가 꿈을 꾸면 나도 꿈을 꾼다. 나는 벽이다.1)

꿈속에 지혜가 서 있다. 5시 29분.

새벽안개가 공기를 채운다, 5시 29분.

쓰레기차 한 대가 힘겹게 경사를 올라간다, 5시 29분.

참새가 내려 앉아, 작은 돌멩이를 콩콩 쪼다 날아간다, 5시 29분.

첫 차가 오려면 더 기다려야 한다. 이른 시각에 대한 지혜의 꿈이다. 지혜는 한 남자를 기다렸다. 저 멀리 안개 속에서 한 남자가 보인다. 아빠라는 말이 목구멍에 걸린다. 손가락을 넣어 그 말을 꺼내고 싶다고 지혜가 생각하는 듯하다. 지혜는 연신 벙긋거린다. 아빠, 아빠, 아빠라는 벙긋거림이 지혜의 입안을 채운다. 남자가 지혜 앞에 섰다. 얼굴이 희미한 남자가 지혜의 머리를 쓰다듬는다. 첫 차가 온다. 한 바퀴 종점을 돌고 온 버스가 위태롭게 내리막길에 정차한다. 남자가 안개 속으로 사라진다. 지혜가 버스를 탄다. 지혜는 결국 아빠라는 말을 꺼내지 못했다.

누나.

아가가 누나를 깨운다. 좋아하는 만화가 끝났다. 누나를 깨워야 한다. 흔들어 깨워도 안 되자 발로 누나 배를 찬다.

너, 죽을래?

누나가 벌떡 일어난다. 지혜다. 지혜는 누나다. 지혜가 어린이라 생각하는 저 아가의 누나.

끝났어. 틀어줘.

- 야! 그만 봐.

할머니, 누나가 나보고 ‘야’라 그랬어!

- 야! 남창수 까불지마.

남창수와 지혜가 다투는 사이 할머니가 아침상을 들고 들어온다. 지혜는 저도 모르게 벌떡 일어나 상을 받아 온다. 할머니, 남창수, 지혜가 상에 나란히 둘러앉는다. 지혜는 지혜밥을 먹고, 할머니는 할머니밥을 먹고, 남창수는 자기 밥을 먹지 못한다. 할머니 숟가락이 자꾸만 남창수 입으로 들어간다.

자꾸 그러지마. 야! 남창수 니가 먹어.

그러다 지혜가 한마디 한다. 남창수는 그냥 그대로 입만 벌린다. 식사가 끝났다. 지혜가 티브이를 튼다. 소리를 키우고 채널을 돌린다. 남창수가 좋아하는 프로에 채널을 멈춘다. 할머니가 세탁기를 돌리려 지혜의 블라우스에서 명찰을 떼어낸다. 오지혜.

누군가 문을 두드린다. 엄마다. 오지혜와 남창수의 엄마. 할머니의 딸. 여자는 집으로 들어와 지혜가 막 나온 이불 속으로 들어간다. 말도 안하고 갔냐며 지혜에게 눈을 흘긴다. 남창수가 지혜보다 먼저 이불 속으로 쏙 들어간다. 여자는 남창수를 꼭 껴안는다. 지혜도 이불속으로 들어간다. 이불이 산처럼 높아졌다.

그냥, 잠이 안와서.

- 방에 없어서 놀랬잖아. 언제 올 거야? 어때? 방 마음에 들지?

응. 근데 몰라, 나도.

여자와 지혜가 말하는 사이, 남창수가 잠이 들었다. 할머니가 들어온다.

차는 어데 댔나.

- 몰라, 그냥 빈 데 아무데나 주차했어. 여자와 할머니의 대화가 이어진다.

전화 오겠지 뭐.

주차장이 있는 여자의 집과는 달리 지혜 동네는 주차장이 따로 없다. 지정주차구역이 있을 뿐. 지혜의 집에는 차가 없다. 여자는 지혜더러 언제 올거냐며 재촉한다. 여자는 결혼을 새로 했다. 이번엔 시집을 잘 갔다는 소문이 동네 할머니들 사이에서 자주 오르내렸다. 지혜는 금요일마다 여자의 집에 갔다. 자신의 집과는 달리 커다란 대문이 따로 있고 그 안으로 한 참을 걸어 들어가야 나오는 그야말로 대궐 같은 집이었다. 여자의 집은 지혜의 집과 멀지 않은 곳에 있다. 마을버스를 타고 몇 정거장 가면 바로다. 그런 거리를 여자는 기어코 차를 가지고 온다. 구두 때문이다.

그럼, 창수는?

여자는 갑자기 조용해진다.

창수는 안 된다, 내가 안 된다, 창수 없이는. 그리고 지혜 니는 성도 다르면서 그런다.

할머니가 톡 쏘아 붙인다. 지혜 너라도 가서 편해지고 싶다고도 덧붙인다. 여자가 서둘러 집을 나선다. 지혜가 마중을 나온다. 생각해 볼게라는 말과 함께 운전에 서툰 여자를 바라본다.

10시 10분. 버스가 내려온다.

여자는 당황한다. 버스가 멈춘다. 10시 11분.

여자는 핸들을 이리저리 돌린다. 10시 11분에서 15분.

버스가 여자 차를 스치듯 간신히 지나간다. 10시 17분.

버스 안 사람들이 여자와 차를 쳐다본다. 10시 17분까지.

간신히 차를 돌려 집으로 향한다. 10시 30분.

동네가 조용하다. 간간히 버스가 지나간다. 지혜와 남창수는 성이 다르다. 그래도 둘은 여자를 엄마로 부른다. 간간히 창문 사이로 티브이 소리가 들린다. 같은 버스가 시간별로 올라갔다 내려갔다. 사람들이 오르내리고 지혜는 생각한다. 그 생각이 너무도 긴밀해서 알 수 가 없다. 주말 낮 집집마다 흘러나오는 티브이 소리처럼.

8시 40분. 교복을 입은 지혜가 버스에 오른다.

8시 40분. 버스가 지나간 자리에 할머니와 남창수가 서 있다.

8시 40분. 콜록콜록 기침을 하며 남창수가 버스를 향해 손을 흔든다.

⁝

7시 29분. 지혜가 내리지 않았다.

8시 41분. 지혜가 내리지 않았다.

할머니 등에 업힌 남창수 다리가 축 늘어진다. 잠이 들었다. 다음날 지혜는 버스에 타지 않았다. 그 다음 다음 다음 날도. 남창수는 이제 할머니 등에서 내려왔다. 그들은 더 이상 지혜를 기다리지 않는다.

00: 10분. 막차가 내려간다. 할머니가 잠을 이루지 못한다.

피서라

1) 구효서 「풍경소리』 중 “나, 나를 드러내고야 말았으니(···) 나는 다만 그런 소리일 뿐이다.

언젠가 이런 생각을 한 적이 있다.

3시 17분은 생각을 하기에 좋은 시각이라고.

3시 37분. 버스가 올라간다.

4시 13분. 버스가 내려간다.

7시 26분. 버스가 올라간다.

7시 27분. 버스가 주춤한다.

7시 28분. 버스는 언제까지 올라갈 수 있을까.

항상 저 시각에 버스는 주춤한다. 동시에 아기를 등에 업은 할머니가 흘러내린 포대기를 바짝 챙긴다. 버스가 살짝 뒤로 밀리는 가 싶더니 바퀴가 공회전을 한다. 그러면 주춤한 할머니 등에서 어느새 껑충 올라간 아기가 기침을 한다, 콜록. 아기의 두 다리가 할머니 허리 아래서 달랑거린다. 버스가 다시 힘겹게 출발한다. 어부바를 하기엔 아기의 다리가 유난히 길게 내려와 있었다.

할머니 아직이야?

- 으응?

아직이냐고!

- 올 때 안됐다.

아니다. 올 때다. 7시 27분, 주춤한 버스가 올라가고 나면 지혜는 매연을 마시고 한 참을 그대로 서 있었다. 그러나 언젠가부터 기침을 하지 않게 됐다. 매연에 익숙해져 그런지 버스가 올라갈 때까지 지혜는 그렇게 서 있는 것이다. 그러나 오늘은 지혜가 없다.

7시 29분. 지혜가 내리지 않았다.

8시 41분. 지혜가 내리지 않았다.

9시 3분. 버스가 가볍게 공회전을 하지 않는다.

유난히 긴 다리를 달랑거리던 아기와 할머니는 어느새 집으로 들어갔다. 그들이 서 있던 자리에 가로등이 켜진지 오래다. 날벌레 몇 마리가 공회전을 흉내 낸다. 가로등이 꺼진다.

6시 1분. 가벼운 버스에서 지혜가 내린다.

6시 2분. 할머니와 다리가 긴 아이는 보이지 않는다.

6시 3분. 지혜는 그 자리를 벗어났다.

6시 3분. 날벌레는 보이지 않았다.

지혜는 집으로 들어갔다. 할머니와 아기는 꼭 붙어 잠이 들었다. 자면서도 어부바를 하고 있는 듯 아기는 할머니 등에 찰싹 달라붙어 있다. 지혜는 조용히 교복을 벗고 아기 옆에 눕는다. 아기는 인기척에 할머니 등으로 더욱 밀착하고 지혜는 벽에 몸을 붙인다. 피곤한 눈이 저절로 감기다 차갑고 눅눅한 기운에 정신이 번쩍 들었다. 할머니의 마른기침 소리. 진짜 아침이 시작될 모양이다. 그 소리에 쓕쓕 아기가 힘차게 손가락을 빤다. 할머니는 그 소리에 반사적으로 아기쪽으로 몸을 돌려 눕니다. 아기의 손 위에 할머니의 손이 겹쳐진다. 아기의 다른 손이 할머니의 굵은 파마머리로 향한다.

지혜 왔나?

- 응.

전화라도 하지.

- 할머니가 하면 되잖아.

……. 애기 깬다.

- 애기 아니야. 다섯 살이면 어린이야. 이제 그만 업어. 피곤해. 잔다.

토요일 아침이면 다섯 살 어린이는 누구보다 먼저 일어난다. 지혜가 잠들고 바로 어린이가 깨어난다. 어린이가 할머니 하고 부르자 할머니는 손가락을 입에 갖다 댄다, 쉬-.

할머니, 쉬? 응.

어린이가 쉬를 한다. 할머니는 웃으며 그런 어린이의 고추를 턴다.

아가, 누나 자니께 쉬쉬.

- 쉬 했어.

쉬쉬-.

할머니는 연신 쉬-다. 아가는 티비를 틀어 달라 한다. 할머니는 볼륨을 최대한 줄여 아가가 제일 좋아하는 만화영화를 틀어준다. 아가는 티비에 바짝 붙어 작은 소리에 집중한다. 지혜가 돌아눕는다. 정말 잠이 든 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하다. 간간히 작은 티비 소리가 들리는 것도 같다. 지혜가 꿈을 꾼다. 지혜가 꿈을 꾸면 나도 꿈을 꾼다. 나는 벽이다.1)

꿈속에 지혜가 서 있다. 5시 29분.

새벽안개가 공기를 채운다, 5시 29분.

쓰레기차 한 대가 힘겹게 경사를 올라간다, 5시 29분.

참새가 내려 앉아, 작은 돌멩이를 콩콩 쪼다 날아간다, 5시 29분.

첫 차가 오려면 더 기다려야 한다. 이른 시각에 대한 지혜의 꿈이다. 지혜는 한 남자를 기다렸다. 저 멀리 안개 속에서 한 남자가 보인다. 아빠라는 말이 목구멍에 걸린다. 손가락을 넣어 그 말을 꺼내고 싶다고 지혜가 생각하는 듯하다. 지혜는 연신 벙긋거린다. 아빠, 아빠, 아빠라는 벙긋거림이 지혜의 입안을 채운다. 남자가 지혜 앞에 섰다. 얼굴이 희미한 남자가 지혜의 머리를 쓰다듬는다. 첫 차가 온다. 한 바퀴 종점을 돌고 온 버스가 위태롭게 내리막길에 정차한다. 남자가 안개 속으로 사라진다. 지혜가 버스를 탄다. 지혜는 결국 아빠라는 말을 꺼내지 못했다.

누나.

아가가 누나를 깨운다. 좋아하는 만화가 끝났다. 누나를 깨워야 한다. 흔들어 깨워도 안 되자 발로 누나 배를 찬다.

너, 죽을래?

누나가 벌떡 일어난다. 지혜다. 지혜는 누나다. 지혜가 어린이라 생각하는 저 아가의 누나.

끝났어. 틀어줘.

- 야! 그만 봐.

할머니, 누나가 나보고 ‘야’라 그랬어!

- 야! 남창수 까불지마.

남창수와 지혜가 다투는 사이 할머니가 아침상을 들고 들어온다. 지혜는 저도 모르게 벌떡 일어나 상을 받아 온다. 할머니, 남창수, 지혜가 상에 나란히 둘러앉는다. 지혜는 지혜밥을 먹고, 할머니는 할머니밥을 먹고, 남창수는 자기 밥을 먹지 못한다. 할머니 숟가락이 자꾸만 남창수 입으로 들어간다.

자꾸 그러지마. 야! 남창수 니가 먹어.

그러다 지혜가 한마디 한다. 남창수는 그냥 그대로 입만 벌린다. 식사가 끝났다. 지혜가 티브이를 튼다. 소리를 키우고 채널을 돌린다. 남창수가 좋아하는 프로에 채널을 멈춘다. 할머니가 세탁기를 돌리려 지혜의 블라우스에서 명찰을 떼어낸다. 오지혜.

누군가 문을 두드린다. 엄마다. 오지혜와 남창수의 엄마. 할머니의 딸. 여자는 집으로 들어와 지혜가 막 나온 이불 속으로 들어간다. 말도 안하고 갔냐며 지혜에게 눈을 흘긴다. 남창수가 지혜보다 먼저 이불 속으로 쏙 들어간다. 여자는 남창수를 꼭 껴안는다. 지혜도 이불속으로 들어간다. 이불이 산처럼 높아졌다.

그냥, 잠이 안와서.

- 방에 없어서 놀랬잖아. 언제 올 거야? 어때? 방 마음에 들지?

응. 근데 몰라, 나도.

여자와 지혜가 말하는 사이, 남창수가 잠이 들었다. 할머니가 들어온다.

차는 어데 댔나.

- 몰라, 그냥 빈 데 아무데나 주차했어. 여자와 할머니의 대화가 이어진다.

전화 오겠지 뭐.

주차장이 있는 여자의 집과는 달리 지혜 동네는 주차장이 따로 없다. 지정주차구역이 있을 뿐. 지혜의 집에는 차가 없다. 여자는 지혜더러 언제 올거냐며 재촉한다. 여자는 결혼을 새로 했다. 이번엔 시집을 잘 갔다는 소문이 동네 할머니들 사이에서 자주 오르내렸다. 지혜는 금요일마다 여자의 집에 갔다. 자신의 집과는 달리 커다란 대문이 따로 있고 그 안으로 한 참을 걸어 들어가야 나오는 그야말로 대궐 같은 집이었다. 여자의 집은 지혜의 집과 멀지 않은 곳에 있다. 마을버스를 타고 몇 정거장 가면 바로다. 그런 거리를 여자는 기어코 차를 가지고 온다. 구두 때문이다.

그럼, 창수는?

여자는 갑자기 조용해진다.

창수는 안 된다, 내가 안 된다, 창수 없이는. 그리고 지혜 니는 성도 다르면서 그런다.

할머니가 톡 쏘아 붙인다. 지혜 너라도 가서 편해지고 싶다고도 덧붙인다. 여자가 서둘러 집을 나선다. 지혜가 마중을 나온다. 생각해 볼게라는 말과 함께 운전에 서툰 여자를 바라본다.

10시 10분. 버스가 내려온다.

여자는 당황한다. 버스가 멈춘다. 10시 11분.

여자는 핸들을 이리저리 돌린다. 10시 11분에서 15분.

버스가 여자 차를 스치듯 간신히 지나간다. 10시 17분.

버스 안 사람들이 여자와 차를 쳐다본다. 10시 17분까지.

간신히 차를 돌려 집으로 향한다. 10시 30분.

동네가 조용하다. 간간히 버스가 지나간다. 지혜와 남창수는 성이 다르다. 그래도 둘은 여자를 엄마로 부른다. 간간히 창문 사이로 티브이 소리가 들린다. 같은 버스가 시간별로 올라갔다 내려갔다. 사람들이 오르내리고 지혜는 생각한다. 그 생각이 너무도 긴밀해서 알 수 가 없다. 주말 낮 집집마다 흘러나오는 티브이 소리처럼.

8시 40분. 교복을 입은 지혜가 버스에 오른다.

8시 40분. 버스가 지나간 자리에 할머니와 남창수가 서 있다.

8시 40분. 콜록콜록 기침을 하며 남창수가 버스를 향해 손을 흔든다.

⁝

7시 29분. 지혜가 내리지 않았다.

8시 41분. 지혜가 내리지 않았다.

할머니 등에 업힌 남창수 다리가 축 늘어진다. 잠이 들었다. 다음날 지혜는 버스에 타지 않았다. 그 다음 다음 다음 날도. 남창수는 이제 할머니 등에서 내려왔다. 그들은 더 이상 지혜를 기다리지 않는다.

00: 10분. 막차가 내려간다. 할머니가 잠을 이루지 못한다.

피서라

1) 구효서 「풍경소리』 중 “나, 나를 드러내고야 말았으니(···) 나는 다만 그런 소리일 뿐이다.

정규옥 展 / JEONG, GYUOK / 鄭圭鈺 / 무의미의 축제 The Festival of Insignificance / 2017. 3. 01 - 4. 28

무의미의 축제

#1. The world_ pencil on paper_ 24cm x 33cm _2017 (정면28p)

#2. The world_ oil stick on paper_ 45cmx 45cm _2017 (좌3p,정면1p)

하나의 선이 있다. 이것은 하나의 기계적인 선이다. 선은 내가 볼 수 있는 방식으로만 어떤 세계를 보여준다. 끊임없이 움직이며 가까이 다가가기도 하고 한없이 멀어지기도 한다. 나는 그 선 안으로 들어가 있는 순간이 가장 황홀하다. 어딘지 모르는 곳으로 추락하고 상승하고, 상승하고 또 추락하고... 선은 이렇게 혼란스러운 움직임 속에서 자기 스스로 움직이며 그 여러 가지 움직임을 그대로 기꺼이 기록한다.

공간과 시간의 한계에서 벗어나 내가 원하는 대로 우주의 어떠한 점과도 다시 연결 될 수 있는 것이 이 선이다. 나의 길은 세계를 다시 새롭게 지각하는 방향으로 나가는 것이다. 이렇게 나는 당신이 알지 못하는 새로운 방식으로 이 세계를 설명하고 싶다.

#3. It is a small world_ Mixed Media_ installation_ 2017

‘하찮고 의미 없다는 것.’그것이 사실은 곧 존재의 본질이라는 것을.. 나는 임신 중에 하찮거나 작고 우습게 여겨지는 삶의 무의미한 행위들이 거대한 의미로 이어지는 아이러니를 경험하면서 의미와 무의미의 경계에서 찾은 삶과 존재의 본질에 대해 이야기를 풀어가고자 한다.

“(중략) 이제 나한테 하찮고 의미 없다는 것은 그때와는 완전히 다르게, 더 강력하고 더 의미심장하게 보여요. 하찮고 의미 없다는 것은 말입니다, 존재의 본질이에요. 언제 어디에서나 우리와 함께 있어요. 심지어 아무도 그걸 보려 하지 않는 곳에도, 그러니까 공포 속에도, 참혹한 전투 속에도, 최악의 불행 속에도 말이에요. 그렇게 극적인 상황에서 그걸 인정하려면, 그리고 그걸 무의미라는 이름 그대로 부르려면 대체로 용기가 필요하죠. 하지만 단지 그것을 인정하는 것만이 문제가 아니고, 사랑해야 해요, 사랑하는 법을 배워야 해요. 여기, 이 공원에, 우리 앞에, 무의미는 절대적으로 명백하게, 절대적으로 무구하게, 절대적으로 아름답게 존재하고 있어요. 그래요. 아름답게요. 바로 당신 입으로, 완벽한, 그리고 전혀 쓸모없는 공연... ... 이유도 모른 채 까르르 웃는 아이들... ... 아름답지 않나요 라고 했던 것처럼 말입니다. 들이마셔 봐요, 다르델로, 우리를 둘러싸고 있는 이 무의미를 들이마셔 봐요, 그것은 지혜의 열쇠이고, 좋은 기분의 열쇠이며... ...."(147p)

밀란 쿤데라_ 무의미의 축제 중에서

정규옥 작가노트

#1. The world_ pencil on paper_ 24cm x 33cm _2017 (정면28p)

#2. The world_ oil stick on paper_ 45cmx 45cm _2017 (좌3p,정면1p)

하나의 선이 있다. 이것은 하나의 기계적인 선이다. 선은 내가 볼 수 있는 방식으로만 어떤 세계를 보여준다. 끊임없이 움직이며 가까이 다가가기도 하고 한없이 멀어지기도 한다. 나는 그 선 안으로 들어가 있는 순간이 가장 황홀하다. 어딘지 모르는 곳으로 추락하고 상승하고, 상승하고 또 추락하고... 선은 이렇게 혼란스러운 움직임 속에서 자기 스스로 움직이며 그 여러 가지 움직임을 그대로 기꺼이 기록한다.

공간과 시간의 한계에서 벗어나 내가 원하는 대로 우주의 어떠한 점과도 다시 연결 될 수 있는 것이 이 선이다. 나의 길은 세계를 다시 새롭게 지각하는 방향으로 나가는 것이다. 이렇게 나는 당신이 알지 못하는 새로운 방식으로 이 세계를 설명하고 싶다.

#3. It is a small world_ Mixed Media_ installation_ 2017

‘하찮고 의미 없다는 것.’그것이 사실은 곧 존재의 본질이라는 것을.. 나는 임신 중에 하찮거나 작고 우습게 여겨지는 삶의 무의미한 행위들이 거대한 의미로 이어지는 아이러니를 경험하면서 의미와 무의미의 경계에서 찾은 삶과 존재의 본질에 대해 이야기를 풀어가고자 한다.

“(중략) 이제 나한테 하찮고 의미 없다는 것은 그때와는 완전히 다르게, 더 강력하고 더 의미심장하게 보여요. 하찮고 의미 없다는 것은 말입니다, 존재의 본질이에요. 언제 어디에서나 우리와 함께 있어요. 심지어 아무도 그걸 보려 하지 않는 곳에도, 그러니까 공포 속에도, 참혹한 전투 속에도, 최악의 불행 속에도 말이에요. 그렇게 극적인 상황에서 그걸 인정하려면, 그리고 그걸 무의미라는 이름 그대로 부르려면 대체로 용기가 필요하죠. 하지만 단지 그것을 인정하는 것만이 문제가 아니고, 사랑해야 해요, 사랑하는 법을 배워야 해요. 여기, 이 공원에, 우리 앞에, 무의미는 절대적으로 명백하게, 절대적으로 무구하게, 절대적으로 아름답게 존재하고 있어요. 그래요. 아름답게요. 바로 당신 입으로, 완벽한, 그리고 전혀 쓸모없는 공연... ... 이유도 모른 채 까르르 웃는 아이들... ... 아름답지 않나요 라고 했던 것처럼 말입니다. 들이마셔 봐요, 다르델로, 우리를 둘러싸고 있는 이 무의미를 들이마셔 봐요, 그것은 지혜의 열쇠이고, 좋은 기분의 열쇠이며... ...."(147p)

밀란 쿤데라_ 무의미의 축제 중에서

정규옥 작가노트

치읔 *르프랭 치읔

어느 시절 마녀가 살았다.

마녀의 얼굴은 새하얗다 못해 붉기까지 했다. 머리칼이 얼마 없는 슬픈 마녀는 형용사와 같은 이름 그대로 외로운 여인이었다. 바람이 부는 날이면 들판으로 나갔고, 비가 오는 날이면 바다로 발길을 돌렸다. 발가락 끝까지 치맛자락을 끌어내린 마녀는 저만치서 풍겨오는 인간들의 체취를 한껏 들이킨다. 알싸하고 콜콜한 냄새가 그녀의 코를 통해 폐부로 전해지려는 찰나, 마녀의 숱 적은 머리칼이 쑥쑥 자란다....... . . . . . 그녀는 마녀다.

파도가 있었다.

고독한 파도는 달빛에 쫓겨 서쪽으로 몸을 달린다. 달빛에 쫓기어 부리나케 내달린 파도의 부재 속에 널빤지 한 장이 위태롭게 매달려 있다. 널빤지 아래로 탄력 있는 용수철이 균형을 잡는다. 고독한 파도, 잔인한 달빛, 냉철한 널빤지, 고고한 용수철, 숱 적은 마녀, 이들은 그 자체로 단두대가 된다.

발가락 끝을 고이고이 싼 마녀의 조신한 발걸음이 단두대로 향한다. 아이 같은 즐거움을 바라는 마녀는 널빤지 위로 몸을 싣는다. 동쪽 달빛에 쫓기는 파도는 마녀를 향해 돌진하고, 마녀는 본능적으로 널빤지에 납작 엎드린다. 온 힘을 다해 파도와 바람을 버텨보지만, 마녀의 의지가 강하면 강할수록 용수철은 달빛의 울부짖음에 힘입어 그녀를 저 멀리 바다의 끝으로 이끈다. 철없는 마녀는 ‘용수철 그네’를 타고 바다의 끝을 보고, 다시 널을 뛰어 바다 속을 내려다본다. 퐁당, 마녀가 추락한다. 바다는 미쳤다. 추락하는 순간에도 마녀는 바람이 전해주는 인간의 콜콜한 냄새를 추억하며 치렁치렁한 치맛자락을 자꾸만 끌어내린다. . . . . . .그녀가 추락한다. . . . . . .얼마 되지 않는 마녀의 숱 적은 머리칼이 자란다. . . . . . .숱 적은 머리칼이 흩날린다. . . . . . .마녀가 떨어진다.

∞

치읔치읔 도시엔 치약이 없다는 걸 명심해.

여자는 남자의 그 말을 잊었다. 오늘밤 남자와 여자는 치읔치읔 도시에 도착했다. 둘은 허름한 모텔에 짐을 풀었다. 도시엔 정말 치약이 없었다. 치약대신 무엇으로 이를 닦아야 할까 고민하다 여자는 화장실 변기 위에 놓인 반투명색 병을 보았다. 조명에 따라 색을 달리하는 진주빛깔 병에 샴푸가 담겨 있었다. 그것은 오래 되었는지, 여자가 병을 들어 올리자 좌우로 진척하게 기울었다. 여자는 화장실 문을 빠금히 열고 남자가 자고 있는 것을 확인한다. 남자는 침대 대각선으로 누워 TV를 보는 척 한 손에 리모컨을 쥐고 잠들어 있다. 여자는 샴푸를 한번 펌핑해 입에 넣었다. 향기로운 당근향이 입 안 가득 퍼진다. 서너 번의 칫솔질로 풍성한 거품이 인다. 여자는 나쁘지 않다고 생각했다.

남자는 리모컨을 꼭 쥔 채 꼼짝하지 않았다. 손에서 리모컨을 빼내려 하자 손가락에 힘을 준다. 여자는 대각선으로 뻗은 남자를 그대로 둔 채 삼각형으로 난 작은 공간에 간신히 몸을 누인다. 무릎이 가슴에 닿을 정도로 다리를 구부리고는 무릎에 머리를 묻는다. 깊은 숨을 내쉬자 무릎과 가슴 사이로 샴푸향이 전해진다. 여자는 그것이 재미있는 듯 연신 숨을 크게 내신다. 코끝과 인중 위로 작은 이슬이 맺힌다.

치읔치읔 도시를 다녀왔지.

내가 모두 망쳐버린 도시. 나 같은 여자는 정말 최악이라며 면전에서 침을 뱉은 도시. 추억도 없는 도시. 반추할 수 없는 도시. ㅊ의 ㅊ은 너무 가벼워. 새벽녘 입 벌린 사내 옆에서 혼자 중얼거렸지. 치읓보다 치읔. 위가 하나 더 는 기분야. 이제 세 개. 하나만 더하면 반추위(反芻胃)를 완성할 수 있을 지도. “한번 삼킨 음식을 다시 입안으로 토하여 잘 씹은 후 삼키는 것”을 반추라고 말했던가. 아마도 반추적 인간이라는 학명을 만들어야겠지. 호모 레미니시아? 호모 리콜리니우스? 호모 리코보엔스? 그럴듯한 이름이 떠오르지 않아 누군가에게 물었더니, 너가 시인이냐며 머리통을 갈겼지. 그래서 시인이 되었어. 그날, 치읔치읔 도시에서 침 세례를 받고 난 후 시인이 되었지. 숱 적인 시인. 마녀의 치렁치렁한 벨벳 치마를 빌려 입고 귓바퀴 뒤에 담배를 꽂은 채, 시인인척 얼굴을 숨겼지. 아마 드러냈다고 하는 말이 더 솔직할 거야. 그럴 거야. 그렇겠지.

날이 밝자 여자의 입안에서 샴푸 향이 사라졌다.

여자는 점점 무거워지는 눈을 이겨내려 연신 겹 쌍꺼풀을 만든다. 남자는 아직도 손에서 리모컨을 놓지 않았다. 여자 또한 작은 삼각형 안에 안전하게 누워있다. 침대 옆으로 난 커다란 창문에 매달린 커튼이 조금씩 살랑이기 시작한다. 아침바람이 불어오는 것이다. 새벽바람이라고 해야 할까? 바람이 불자 이불을 덮지 않은 남녀가 동시에 오그라든다. 여자는 더 이상 오그릴 것이 없어 오른쪽으로 돌아눕는다. 그러자 자신과 똑같이 오그라든 남자의 얼굴이 눈에 들어온다. 남자는 팔짱을 낀 채 리모컨을 겨드랑이 사이에 끼고 잠이 들었다. 여자의 머리위로 남자의 뜨거운 날숨이 규칙적으로 불어온다. 남자가 숨을 들이쉴 때 서늘한 새벽바람이 여자의 왼쪽 팔뚝을 스치고 지나간다. 황금빛 솜털을 머금고 알맞게 부풀어 오른 털구멍들이 일제히 솟아오른다. 여자는 몸을 한 번 떨더니 남자의 얼굴을 향해 고개를 쳐든다. 코털을 제거한 남자의 콧구멍 속으로 오톨도톨 돌기가 솟아있다. 코 속에 털이 있다는 것을 참을 수 없다던 남자는 과연 이 도시에 작은 가위가 존재하지 않는 다는 것을 알고나 있을까? 수염과 함께 코털도 쑥쑥 자랄 것이다. 숱 적은 마녀의 머리칼이 언젠가 자란 것처럼.

∞

마녀가 빠진 바다는 좀처럼 잔잔해 지지 않았다.

마녀가 빠지거나 빠지지 않거나 바다는 마찬가지다. 바다는 바다이기 때문이다. 바다는 추억을 하지 않는다. 기억도 하지 않는다. 그저 마녀의 추억과 인간의 추억과 낙타의 추억과 악어새의 추억을 집어 삼킬 뿐이다. 파도가 서늘한 마녀를 삼키자, 뜨거운 인간의 피가 해수의 온도를 전과 동일하게 맞춰 주었다. 뜨거운 인간이 또 한 번 추락한다. 그리고 다시 한 번. 인간의 피로 뜨거워진 바다는 얼음을 녹인다. 그 후로 인간은 추락 없이 바다로 뛰어들기 시작했다. 인간의 바다가 된 지 오래다. 옛날엔 마녀가 있었지. 어느 시절 마녀가 있었다.

여자는 이상한 꿈을 꿨다.

치약이 없는 치읔치읔 도시에서 칫솔 위에 작은 해삼 하나를 얹어 놓는다. 물컹하지만 심지 있는 그것은 여자의 입 속에 들어가자마자 윗니 아랫니를 자유롭게 오가며 여자의 이빨을 훑는다. 그러다 유독 오른쪽 끝에서 두 번째 들어간 어금니 사이에 정성을 쏟는다. 여자는 어릴 적 오른쪽 두 번째 어금니에 아말감을 박아 넣은 적이 있었다. 해삼은 용케도 그것을 찾아내고 특유의 빨판을 이용해 붙였다 떼기를 반복한다. 그럴 때마다 쩍쩍하는 소리가 어렴풋이 욕실 안으로 울려 퍼진다. 여자는 어떻게 해야 할지 몰랐다. 언제 양치질을 끝내야 할지, 언제 이것을 뱉어내야 할 지 난감해했다. 그럴 때 여자는 꿈에서 깼다. 턱뼈가 뻐근한 듯 아래턱을 좌우로 움직여 본다. 여자의 콧등위로 수염이 자라 있다. 남자의 것이다. 남자의 해삼이 목젖을 건드리자 여자는 등을 거세게 요동치더니 마른 토악질을 뱉어낸다. ㅊ억-하며 해삼이 입 밖으로 튕겨 나간다. 남자의 겨드랑이에서 리모컨이 떨어진다.

∞

파도가 잠잠해질 때, 인간들은 바다가 추억을 하는 것이라고 거짓말을 늘어놓았다.

머리에 깃털을 꽂고 왼발 오른발 이상한 발걸음으로 쩔뚝거리는 남자는 그 거짓말을 언젠가 자신이 말했었다며 추억에 잠긴다. 바다가 추억할 때 비로소 인간들은 반추할 수 있다고도 했다. 수억 년 전 파도가 삼켰던 생선들이 다시 바다의 식도를 타고 기어 올라오는 것이라고. 뜨거운 피를 가진 인간들은 그것을 믿었다. 바다가 반추할 때 그 속으로 그물과 막대기와 앞뒤로 뚫린 유리병과 작살들을 내던졌다. 그러면 그럴수록 바다는 많은 것을 반추했다. 쓰도록 짠 위액들이 거짓말처럼 넘쳐났다. 간혹 바닷물이 인간들의 발톱 사이로 파고 들어가기도 했다. 그러면 인간들은 미간을 찡그렸다. 때론 발톱 사이가 벌어져 붉은 살을 드러내기도 했다. 그러자 왼발 오른발 쩔뚝이는 한 남자가 얼른 그곳을 나오라고 소리쳤다. 잘못하다가는 발 전체가 녹아내릴 수 있다며, 바다의 소화력에 대해 떠들어댔다. 정말로 그런 일이 벌어지기도 했었다.

기억도 없이 여자는 어느새 잠이 들었다.

치읔치읔 도시에서 남자와 여자 모두 잠을 잔다. 당분간 그 누구도 깨지 않을 것이다. 여자는 잠이 필요했고, 남자는 언제나 잠을 자는 습관을 가졌었다. 틀렸다. 남자가 눈을 뜬다. 실내화를 신지 앉은 채, 화장실로 향한다. 잠이 덜 깬 듯 터덜터덜 걷는 남자의 엉덩이 뒤로 힘없는 해삼 하나가 함께 터덜거린다. 해삼이 물을 토한다. 노란 물이 위액이라고 해도 괜찮을까? 노란 오줌을 토해낸다. 쏟아낸다. 비워낸다. 힘겹지만 시원하다고 느꼈으면 좋겠다. 쏟아지는 오줌소리에 여자도 잠에서 깼다. 모든 것이 틀렸다. 여자는 잠이 더 필요했지만 깨고 말았다. 변기 속으로 거품이 인다. 남자는 거품이 이는 것을 보지도 않은 채, 그대로 물을 내린다. 뜨거운 오줌이 소용돌이치며 내려간다. 침대로 향하는 남자의 엉덩이 사이로 해삼이 보인다. 해삼은 물을 토해 내고 기진맥진이다. 끝에 매달린 오줌 한 방울이 핑크색 카펫 위로 떨어진다. 오줌이 떨어진 자리가 붉은 색으로 변한다. 여자는 재빨리 눈을 감는다. 여자의 눈으로 이미 너무나 많은 빛이 들어와 있었다. 눈을 감자 주홍빛 원들이 떠다닌다. 자꾸만 눈에 힘이 들어간다. 눈동자가 흔들린다. 감긴 눈꺼풀 위로 눈동자가 구른다.

∞

숱 적은 마녀가 태어난 날,

같은 움막에서 살던 한 소년의 발이 바다 속으로 녹아내렸다. 마녀와 함께 떠내려 온 양수로 소년의 문드러진 발을 씻긴다. 마녀는 태어나던 날 울지 않아 마녀가 되었다. 마녀는 입을 앙 다물고 눈을 크게 뜬 채 벌겋고 누런 양수에 발을 담근 소년을 바라본다. 그것이 인간이 태어난 날에 치르는 의식이라고 마녀는 굳게 믿었다. 마녀는 단두대에 오르기 전까지 아니, 올라서는 날에도 자신이 ‘마녀’인지 몰랐다. 그저 ‘마녀’가 자신의 이름이라고 생각할 뿐이었다. 계집아이에게 붙이는 그저 그런 이름 중의 하나. 누군가 ‘마녀’라고 부를 때, 돌아보는 이는 마녀 자신밖에 없었으므로.

양수로 발을 닦은 소년은 더 이상 바다 근처에 가지 않았다. 소년이 청년이 되던 시기, 소년은 알 수 없는 말들을 쏟아내기 시작했다. 그 누구도 이해할 수 없는 말들과 소리들로 마녀뿐만 아니라 움막 사람들을 모조리 혼란 속에 몰아넣었다. 언제나 앉아만 있던 청년이 된 소년은 어느 순간 스스로 일어나더니, 왼발 오른발 쩔뚝거리며 걷기 시작했다. 그러자 사람들은 그것을 기적이라 말했고, 청년은 기적이 아니라 수 억 년 전 자신이 걸었던 때를 반추했을 뿐이라고 사람들의 말을 바꿔 주었다. 그리고 며칠이 지나자 사람들은 청년의 머리위로 길고 가느다란 깃털을 하나씩 꽂아 주었다. 제법 많은 깃털이 청년의 머리위로 빽빽해지자 청년은 움막에서 가장 키가 큰 사내가 되어 있었다. 그 시절 마녀가 살았다.

그것은 앵무새 입 같기도 했다.

남자의 반이 잘려나간 검지손톱은 보기 좋을 정도로 오그라들어 있었다. 앵무새 입처럼. 꼭 감은 눈꺼풀 아래로 속눈썹이 삐져나온다. 남자는 여자의 왼쪽 눈에 오른쪽 검지를 살며시 갖다 댄다. 눈은 이내 잠잠해진다. 어느 시절 바다가 반추할 적처럼 여자의 눈은 평온해졌다. 뜨거운 눈물이 성긴 속눈썹 사이를 메운다. 살짝만 움직여도 눈물이 떨어질 태세다. 여자는 눈물이 마를 때까지 눈동자를 의식한다. 남자는 그것을 알아챘는지 여자의 얼굴로 입김을 분다. 야릇한 냄새가 여자의 코를 통해 폐부로 전해진다. 밤새 위는 비워졌으리라. 텅 빈 위속으로 위액이 분비된다. 먹은 것도 없는데 남자는 그렇게 자신의 의지와는 상관없이 위액을 발산했다. 때로는 그것이 식도까지 넘어오기도 했다. 식도까지 넘어온 그것을 남자는 다시 삼킨다. 그러면 위는 또다시 위액을 뿜어대는 것이다. 그것은 모든 것을 녹아내릴 만큼 강력했다. 삼켜진 위액이 다시 위액으로 소화된다. 모든 것이 소화됐다. 녹아내렸다. 위액으로 찌든 남자의 입 냄새를 맡고 있자니 여자의 속이 뒤틀린다.

손가락이 잘렸다.

언제나 바른 곳을 가리키던 손가락이었는데, 나로서는 참 안타까운 일이다. 잘려진 손가락이 아물기 시작했다. 독수리 발톱처럼 남은 손톱이 안으로 오그라들었다. 때론 앵무새의 입 같기도 했다. 모든 것이 흔들린다. 손톱보다 작게 떨어져 나간 그것 때문에 모든 것이 흔들리고 있다. 흔들려도 모든 것은 제자리를 찾기 마련이지. 깨진 유리창 바람에 날리는 커튼 뒤집힌 우산 생각했다 추억의 축억 뒤집혀진 기역자 주먹쥔 연사 주먹핀 소녀 강박의 다른말 미친바람 지하의 추억 지상의 반추 우리의 저편 점증되는 인간 댄져러스 비드 틈새시장 공격 속쓰림 생각의 생각 생각했다 아는 이름 이름의 다른 말 막말 바른말 추위와 취 날것의 익힘 멍게의 냄새 콘 한 묶음 취기의 추태 ㅊ의 ㅊ 이불의 혈 새어나와 묻어나와 달리고 달려 걷기의 향수 향수의 향수 냄새의 야릇함 내음과 냄시 악지와 찔통 ㅃㅃ 땡땡의 땡땡 도열의 도열 드리의 드리 ㄷ의 ㄸ 따다가 따드려 싹뚝의 뚝딱 기억의 저편 저편의 내편..........................................................................................프로폴션널리티

∞

청년은 움막에서 가장 키가 큰 사내가 되었다. 어쩐지 머리위로 솟은 빽빽한 깃털들이 의족 같이 여겨져 사내는 그것을 벗을 수가 없었다. 의족을 벗는 순간, 깃털을 내려놓는 순간 사내는 또다시 왼발 오른발 쩔뚝거리게 되리라. 쩔뚝쩔뚝. 마녀는 사내가 옆으로 걸어갈 적에 속으로 그렇게 말했다. 쩔뚝쩔뚝. 그러면 키가 큰 사내는 누군가 자신의 이름을 부르기라도 한 듯 앞으로 멀어져 가다 뒤를 돌아보는 것이다. 비가 오는 날이면 키가 큰 사내는 자신의 움막에서 꼼짝하지 않았다. 움막을 지탱하고 있는 기둥 주위를 하염없이 돌며 비가 그치기만을 기다렸다. 그러다 언젠가는 밖으로 나간 적이 있었는데, 그 일은 키가 큰 사내가 다시는 비와 마주하는 일이 없도록 만들었다.

어느 시절 비가 왔었다. 키가 큰 사내는 그런 채로 밖으로 나갔다. 빽빽한 깃털 사이로 빗물이 스며들었다. 뻣뻣한 줄기에서 돋아난 낙타 속눈썹 같은 털들은 이내 물기를 머금고 사그라졌다. 사내의 키도 사그라진다. 마녀도, 움막 사람들도 볼 수 있는 볼품없고 꼴 보기 싫은 모습으로 사내의 키가 사그라진다. 아이 꼴 보기 싫어, 마녀가 말했던가. 어느 시절 마녀는 사내를 향해 그렇게 말했다. 그 뒤로 키가 큰 사내는 비가 오는 날이면 움막 안을 서성였다. 그렇게 해도 비가 그치지 않는 날이면, 나무를 깎기 시작했다.

여자의 눈꺼풀은 앵무새 입 때문에 혹은 독수리 발톱 때문에 벌겋게 달아올라 있었다. 남자는 발개진 여자의 눈꺼풀을 보고 다시 입김을 분다. 끈적해진 입안에서 입김과 함께 간혹 실타래 같은 침이 나오기도 했다. 날이 완연하게 밝았지만 아이들은 나오지 않았다. 아이들이 나오지 않았는데, 치읔치읔 도시의 남녀는 잠에서 완전하게 깨 있었다. 여자는 더 이상 눈을 감고 있을 수가 없게 된다. 여자가 눈을 뜬다. 여자의 부드러운 속눈썹이 남자의 손바닥을 쓸어내린다. 낙타의 속눈썹 같다고 남자가 반추한다. 낙타조차 본 적이 없으면서, 남자는 그렇게 추억이라는 것을 하는 것이다. 그럴 수도 있을까? 본 적이 없었던 것을 반추할 수가 있을까? 남자는 생각했다. 생각의 생각. 생각이라는 것을 한다. 생각의 생각을 하면 반추할 수 있으리라고 어느 시절 키가 큰 사내가 거짓된 진리를 늘어놓기도 했다. 그리고 그것은 곧 진리가 됐다.

여자가 한 칸짜리 냉장고 문을 연다. 어젯밤 넣어 두었던 뉴질랜드 산 삼겹살이 꽁꽁 얼어 있었다. 성능 나쁜 냉장고의 온도를 최대치로 내려놓은 덕이었다. 치읔치읔 도시에 오면 먹으려고 준비해 두었던 것인데, 어젯밤 남녀는 식욕을 잃었다. 이곳에 올 적만 해도 남녀는 10인분이나 되는 뉴질랜드 산 삼겹살에 흥이 나 있었다. 여자의 팔꿈치 길이만한 삼겹살이 네 개씩 진공포장 돼 있었다. 검붉은 살 사이로 오돌뼈가 박혀 있기도 했다. 여자는 그것을 먹을 때, 오독오독 모조리 씹어 삼키곤 했었다. 그러면 남자는 인상을 썼다. 다행히 치읔치읔 도시에서 식욕을 잃은 남녀는 더 이상 인상을 쓰거나 어금니를 쓸 필요가 없게 됐다. 식욕을 잃었지만, 잠이 부족했지만, 보지도 않은 것을 반추할 수 있었기 때문이다. 반추할 때는 더 이상 새로운 것이 필요 없게 된다고 어느 시절 키가 큰 사내가 또 하나의 진리를 만들고 있었다.

∞

비가 오는 날 나무를 깎으면 자꾸만 칼이 엇나갔다.

비는 움막 안으로 새어 들어와 키가 큰 사내의 어깨 위로 떨어지곤 했다. 그래서 사내는 원뿔형 천장에 커다란 천을 덧대 놓았다. 그래도 비는 간혹 움막 안으로 떨어졌다. 사내의 품안에 커다란 나무판자가 안겨 있다. 사내는 그것을 부둥켜안고 더욱 판판하게 깎기 시작한다. 칼은 나무에 꽂힐 적부터 말을 듣지 않았다. 원시적인 칼이라고 사내는 조용히 불평한다. 비가 그칠 때까지 빗물에 젖은 눅눅한 나무를 부여잡고 작업에 열중했다. 그 시절 마녀가 살았지만, 마녀는 비가 오는 어느 날부턴가 키가 큰 사내를 볼 수 없었다. 마녀는 어김없이 바다로 나갔다. 비가 오는 날엔 바다는 추억을 하지 않았다. 거센 파도가 마녀의 발목까지 차오른다. 파도를 피해 저만치 물러나도 파도는 자꾸만 마녀의 발목을 훔쳤다. 마녀는 언젠가 발목이 댕강 잘려나간 소년을 추억한다. 추억은 추억하지 않아도 추억을 몰고 온다고 마녀는 생각한다. 굳이 반추하지 않아도 붉은 양수에 다리를 담근 소년이 마녀의 눈 속에 머릿속에 허공 속에 아무것도 아닌 것 속에 계속 따라다녔다.

치렁치렁한 치마 끝자락은 바닷물에 젖은 지 오래다. 마녀는 파도에서 더 멀리 달아나서는 허리를 구부려 젖은 치맛자락을 꼭 짠다. 꼬깃꼬깃 마녀의 지문이 묻어나지 않는다. 비가 그치자 마녀가 움막으로 돌아온다. 치맛자락엔 허연 소금이 묻어 있다. 마녀가 태어난 움막을 지날 때 언젠가 들었던 비명소리가 들렸다. 양수에 발을 담근 소년이 또다시 빽빽거린다. 빽빽거리다 못해 꺽꺽거린다. 마녀는 무례하게도 소리가 들리는 움막으로 들어간다. 키가 큰 사내가 자신의 손을 부여잡고 피를 흘린다. 텁텁한 나무냄새 때문에 마녀는 자신도 모르게 인상을 쓴다. 키가 큰 사내의 손가락이 잘렸다. 그래도 여전히 사내는 움막에서 가장 키가 큰 사람이었다.

남자는 새로운 것이 필요 없다고 말했다.

우리가 그동안 먹은 것만으로도 백 만년은 거뜬히 버틸 수 있을 것이라고도 했다. 여자는 대답 대신 눈을 한 번 깜박인다. 이제 곧 떠나야 할 시간이다. 밖은 고요했지만 남녀가 있는 방만큼 조밀하지는 않았다. 남자는 1층으로 내려가 아이스박스를 들고 왔다. 뉴질랜드 산 삼겹살이 가지런히 박스에 담긴다. 남자는 뉴질랜드 산 삼겹살을 켜켜이 잘 정돈한 후 화장실로 향한다. 이제 코털을 정리할 시간이다. 주위를 둘러본다. 진주색 샴푸통, 그 옆으로 양 갈래로 벌어진 칫솔 하나, 흉물스럽게 보풀이 돋은 샤워타올, 반은 젖어 눅눅해진 변기뚜껑의 종이띠, 어젯밤 여자가 쓰고 그대로 욕실에 걸어둔 헝클어진 수건, 찐득하게 비누 때가 낀 양치용 유리컵, 정확히 반이 잘려나간 초록색 알뜨랑 비누, 그것뿐이었다. 이제 남자는 치읔치읔 도시에 작은 가위가 존재하지 않는다는 것을 알게 된다. 모든 것이 분명해 졌다. 작은 가위가 없다는 것, 코털을 손질할 수 없다는 것, 모두. 남자는 손가락집게로 자신의 코를 꼬집어본다. 자잘하게 돋아난 털들이 코방울 안쪽을 사정없이 찌른다. 잘려나갈 것들은 아직도 남아 있는 법이라고 누군가 반추한다.

∞

손가락이 잘려 나간 자리는 그런대로 아물어 갔다.